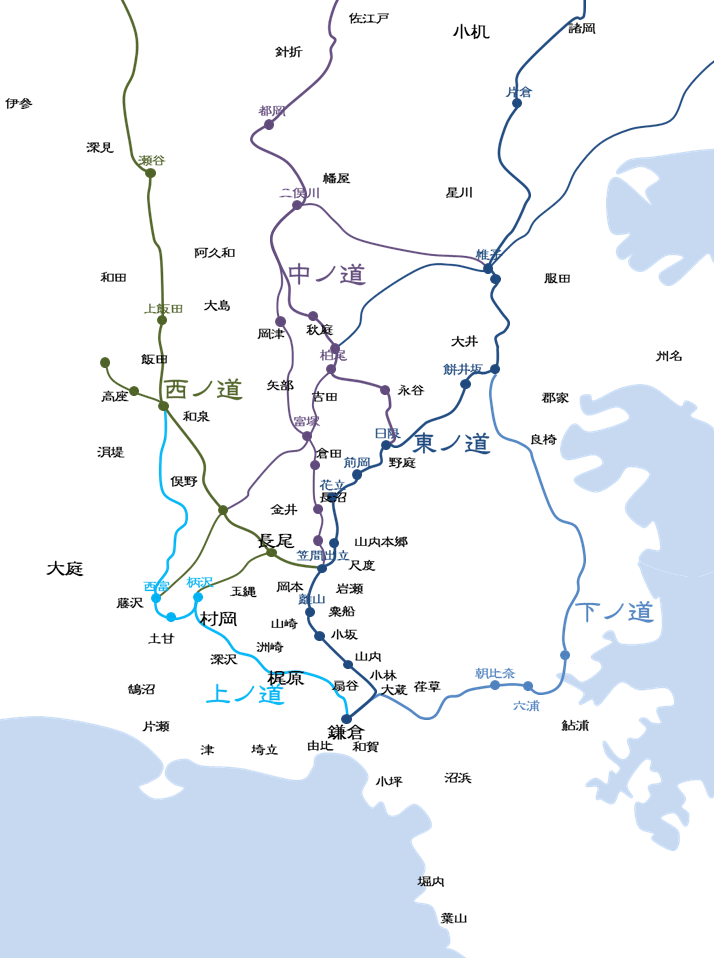

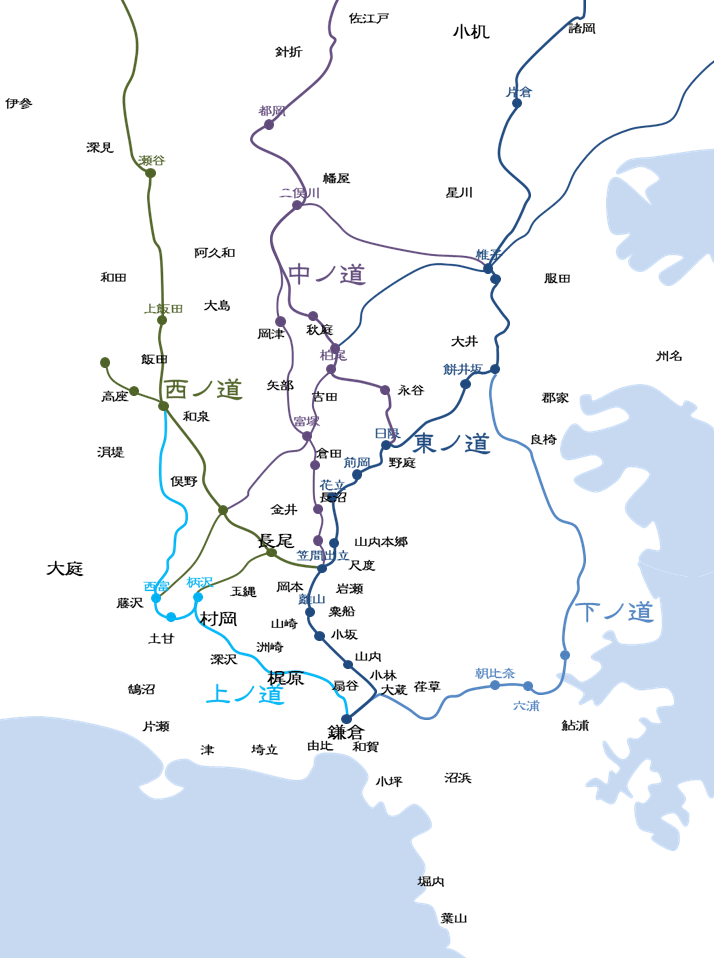

鎌倉 街道。 平安末期資料に見る歴史街道 上ノ道 中ノ道 下ノ道

鎌倉街道中道、栗橋

尾根道の場合、掘割状の凹型の断面となる。 「いざ鎌倉」と言う言葉は、もともと謡曲 「鉢の木」から生まれた言葉であり。 利根川から権現堂川に入る廻船 関東北部から商品を積んだ廻船が利根川、渡良瀬川を通り現川妻給排水機場付近で権現堂川に入り江戸川経由で江戸へ向かっていました、また新たに赤堀川(利根川東遷事業により利根川、江戸川、常陸川を結ぶ為に開削された新川流路、権現堂川河口から千葉県野田関宿町の間の現利根川)の開削により利根川、渡良瀬川から江戸湾、太平洋、または太平洋から江戸湾へ大型船で直に行ける水運路が開かれたのです。

8

鎌倉街道上道

村人にも平家の血が混じったと伝承され、旧盆になると、氏神神明神社の境内で踊られた平家踊り 太鼓踊 は、県無形民俗文化財に指定されています。 鎌倉街道とは何か。 2019年6月21日閲覧。

8

鎌倉街道

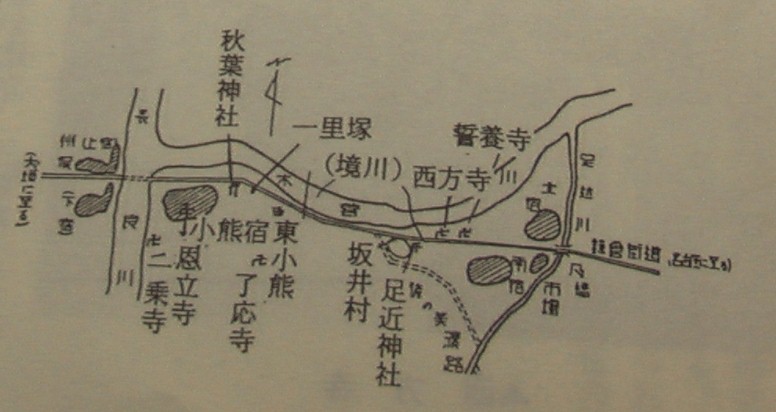

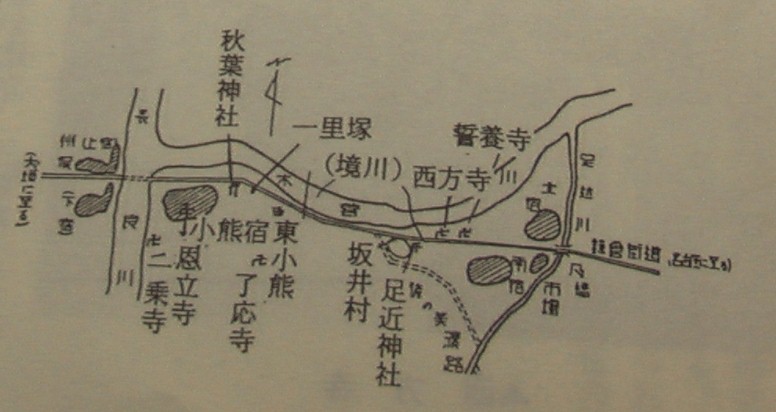

次に鎌倉街道で今回ご案内する「上道」以外のだいたいの道筋をあげてみましう。 約8年 前に当地区を初めて探索に訪れた時、祖母神社の場所が分からな くご主人に近くまでご案内していただきました。 境川に沿い、、(武蔵)国府の府中を過ぎて、群馬県、栃木県の北関東へ続いていた。

鎌倉街道上道、所沢

鎌倉街道上道 (かみつみち) 鎌倉を出た上道は、化粧坂を越え戸塚から瀬谷、町田を通り、府中、所沢、日高、花園、児玉を経由して上州に入り、高崎を通って碓氷峠を越え信濃に向っていた。 これらの三線は、武蔵方面へ伸びる鎌倉周辺における主要幹線であるが、そのほかの各地へ伸びる路線の存在が知られている。 これが「鎌倉街道」起こりの由縁です。

3

平安末期資料に見る歴史街道 上ノ道 中ノ道 下ノ道

鎌倉の北西にあるから源氏山を西へ、梶原谷から藤沢に抜ける道は、かつて「武蔵大路」と呼ばれ、鎌倉街道最大の道筋であった。

鎌倉街道上道

25日、昼、引田、夜、池田(池田、、天竜川池田の渡し)。

14

鎌倉街道

『吾妻鏡』治承5年閏2月23日の条に、「固古我高野等渡」とある。 水海の鵜甘神社に伝わる田楽能舞の由来は、鎌倉中期 1259 、ときの執権北条時頼が諸国行脚で池田を通過途中、 雪に閉じ込められて立ち往生した際に当村に逗留し、村人に能舞を教えたのが始まりと伝えられます。

鎌倉街道の上道・中道・下道の諸説を紹介

鎌倉時代には集落の中に あったが、大池(鴨の池)の治水工事不完全にて多発する水害の ため村人は南部の高台に移転し、地名の町屋のみ歴史を残している。

12