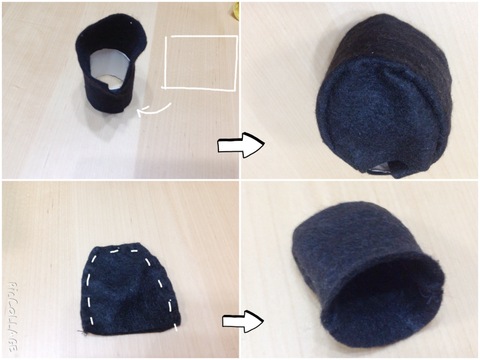

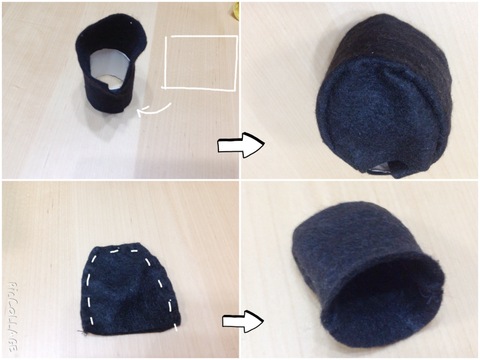

御 内裏様 帽子。 雛人形の飾り方と並べ方

お内裏様の帽子【S/M/L】

向かって右から、謡(うたい)・ 笛(ふえ)・小鼓(こつづみ)・ 大鼓(おおつづみ) そして太鼓(たいこ)と並んでいます。 他の御影様は正面写真しかなく、確認できませんでしたが、大石寺の大客殿の日蓮大聖人の御影様の頭の頭頂部と側頭部の中間の左には、文永元年11月11日聖壽43歳小松原に於いて東条景信が馬上から日蓮大聖人に斬りつけた刀傷が寒くなると生涯疼き、その為綿帽子を被って癒したと言われる刀傷が生々しく彫られ再現されています。 querySelectorAll "[selected]". であるを巨大な「ピラミッドひな壇」に飾る。

16

お内裏様の帽子【S/M/L】

こうしてみると お内裏様が被っている冠とは 全く違う帽子に見えますね。 雛段飾りでは、雛人形は上から並べるのがよい 雛段飾りの飾りつけをする場合は、上の段から雛人形・雛道具を並べていきます。

お雛様製作10選!簡単可愛いお雛様・お内裏様の工作アイデア集 [工作・自由研究] All About

なるようになったら、なる様になった現実と共に生きて行く、死んだら終わりの生命じゃなくて、永遠常住の中で今の経験試練が有るんだと心静かに思う事が出来、救われました。

2

お雛様とお内裏様の位置と意味!その呼び方間違っているかも?

この立纓の歴史は意外にも浅く、かぶられ始めたのは江戸時代頃です。 胡坐と正座の違いは、鎌倉時代の儀礼風俗であって法門に抵触するような内容ではありませんので、私は現代の私達の姿に順ずる前がはだけない、上下が正装として調った袴姿にしました。 遠方より御来店のお客様、まことに、お手数をお掛け致しますが、お電話などにてのご確認を頂けます様、どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

1

ひな祭り お内裏様のかぶりもの(帽子)【S/M/L】

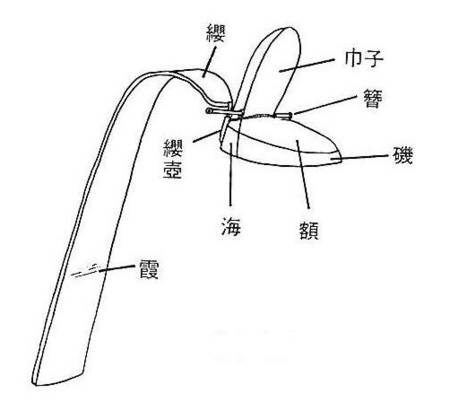

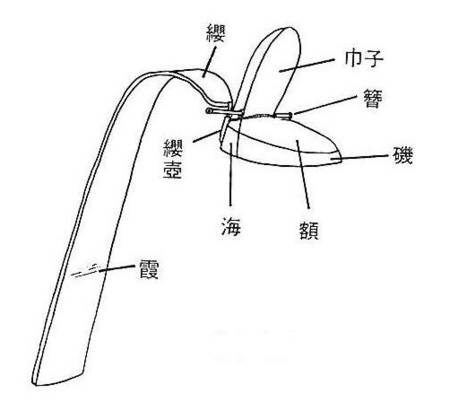

右大臣ではありません 「うれしいひなまつり」の歌詞には、「赤いお顔の右大臣」という箇所があります。 <冠(かんむり)> お内裏様の頭に飾られているものです。 ご注意 表示よりも実際の付与数・付与率が少ない場合があります(付与上限、未確定の付与等)• メーカーによる追加 [ ]• 三寶式、滅後、客殿式の姿にして三寶院の御寶前にしたいと考えていますので、御信者さんには信心の真心を持って御影様御入仏御安置の御理解と増々の信仰増進を御願い申し上げます。

9

御影様入仏御安置

そして腰に付けている長い刀。

1

お内裏様の帽子には意外な名前が!?ひな祭りの知識!増やしましょう

雛祭(、作者不明)• 『御触書宝暦集成』十五では、「雛は八寸以下、雛諸道具はは不可」という制限が見られる。

12

お内裏様とお雛様という言い方は間違えている|伝統の木目込み雛人形・五月人形・浮世人形|真多呂人形公式

雛祭の宵(ひなのよい、童謡、作詞者不詳、作曲:)• これによれば9月12日の龍ノ口法難の日が御団扇下げ、御襟巻上げの日であります。 並べ方は、向かって右から謡い(うたい)・横笛(よこぶえ)・小鼓 こつづみ ・大鼓 おおつづみ ・太鼓 たいこ の順で、「左へ行くほど音の大きい楽器になってゆく」と覚えると忘れにくくなります。 七段目 七段目は中央へ重箱を置き、左右に御駕篭(おかご)と御所車(ごしょぐるま)を配します。

12

お内裏様の帽子の名前って?付け方や結び方意外と手間取る!を解決

また、江戸時代には、のの節句に雛人形をもう一度飾る「後(のち)の節供」という飾る習慣があった。 華やかなアレンジメントに仕上がります。

12