「アイントーベン」に関するQ&A

The Einthoven Foundation Cardiology Information Portal• V 4ではq波がある場合とない場合があります。

The Einthoven Foundation Cardiology Information Portal• V 4ではq波がある場合とない場合があります。

特にモニター心電図ではなく12誘導の場合はST変化やQRSの異常を読み取ることが重要である。 心室壁の中間にM細胞という細胞が存在し、これは活動電位持続時間が他の心筋細胞より長いために、再分極時にU波が出るというのが有力な説である。 電気信号の流れを、全体としてとらえたものがP波であり、QRS波です()。

11即ち、右手首が赤、左手首が黄色、右足首が黒(中性電極)、左足首が緑である。 そのため理解しがたい心電図は数多くある。 Goldberger電極とは、四肢の単極誘導を記録する際に、Wilsonの中央電極(結合電極)から、その肢にきている電極への結合を外したもので、近似的にその電位はゼロであると見なすことが出来る。

18

よく知られるものは、虚血性心疾患における陰性T波(下向き)、における テント状T波などである。 通常の収縮が2回あり期外収縮が1回認められるときは三段脈という。

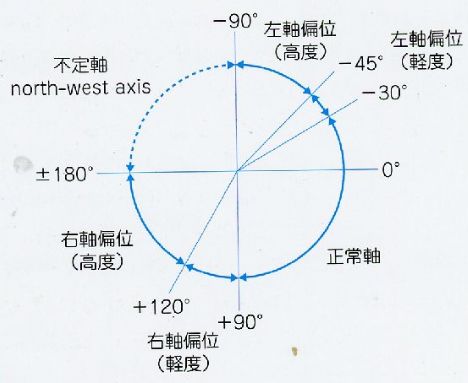

これに該当するとしては、偽性心室頻拍(の心房細動)、torsade de pointes、多型性心室頻拍、頻拍性心房細動があげられる。 電気軸とは心臓を前額面から見て、 電気の伝導の向きの平均をベクトルで表したものになります。

18