2020年の節分はいつ?節分の由来や、豆まきの由来、今年の恵方は?

) この西暦を考え出したのは、数学と天文学に通じていたローマの修道院長、ディオニシウスで、6世紀半ばのことです。

17

節分には、鬼のお面を作ったり、鬼のお面をかぶったお父さんや園長先生に豆をぶつけた思い出がある人も多いのではないでしょうか。 2000年代後半以降は恵方巻の他に便乗商品に関連する商戦が過熱化している。 フードアクティビスト/馬場企画 代表取締役編集者&ライター 食専門誌から一般誌、新聞、書籍、Webなど多方面の媒体を主戦場に、「調理の仕組みと科学」「食文化」「食から見た地方論」など幅広く執筆、編集を行う。

『延喜式』によれば、土偶(土人形の意)も土牛も、各門での大きさは同じで、土偶は高さ2尺で、方1尺5寸・厚さ2寸の板に立てる。 船場の旦那衆が節分の日に、遊女に巻きずしを丸かぶりさせて、お大尽遊びをしていたことに端を発するという説(当時の大阪海苔問屋協同組合事務局・藤森秀夫からの聞き取り)• に 一般人 より• に 横山 より• (奈良県) - 追儺会。

3

- 産経新聞大阪本社 産経関西ニュース 2013年1月9日 2013年2月1日閲覧• 「土牛童子」ともいわれ、大寒の日の前夜の夜半に立てられ、立春の日の前夜の夜半に撤去された。 近所の人に、双子じゃないでしょ?何て言われてしまいました。 2018年2月23日閲覧。

19

に より• これが、現在我々が使っている西暦の始まりです。 これは節分の日に限るものでその年の惠方に向いて無言で壹本の巻壽司を丸かぶりすれば其年は幸運に惠まれると云ふ事であります。

10

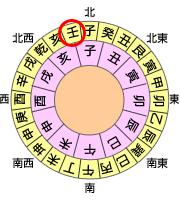

に うぐいす より• その七種の具材を海苔で巻くことで、福を巻き込むという願いも込められています。 バスからたくさんの手がのびてくるシーンは子どもも大喜びです。 昔から、臭いものや尖ったものには魔除けの効果があるとされていて、節分の場合は、焼いた鰯の頭を柊の小枝に刺して作ります。