節分 2021年はいつ?今年が2月2日となる意外な理由とは?

日本の伝統行事のひとつ「節分」ですが、なぜ節分に豆まきをやるようになったのか、その由来や意味を知らない方も多いのではないでしょうか。 節分の由来と意味を知りましょう。

3

日本の伝統行事のひとつ「節分」ですが、なぜ節分に豆まきをやるようになったのか、その由来や意味を知らない方も多いのではないでしょうか。 節分の由来と意味を知りましょう。

3

更に2日になるのは明治30年2月2日以来124年ぶりというのです。 立春は春分や秋分と同じで、二十四節気(にじゅうしせっき)のひとつ。 節分の時期に、玄関先にいわしの頭の飾りを見かけることがあります。

今後はどうなる? 2022年以降は、また節分の日は2月3日に戻ります。 このようにして、しばらく2月4日の中に納まっていた立春の日が2021年には2月3日へ移りました。 節分は立春の前日と決まっているので、節分も移動して2日が節分となるということなのです。

19

つまり、立春が定まれば節分もその前日として定まるわけです」 国立天文台暦計算室 雑節とは日本人の生活や文化、季節の移り変わりを基に生まれた日本独自の「特別な日」のことです。

3

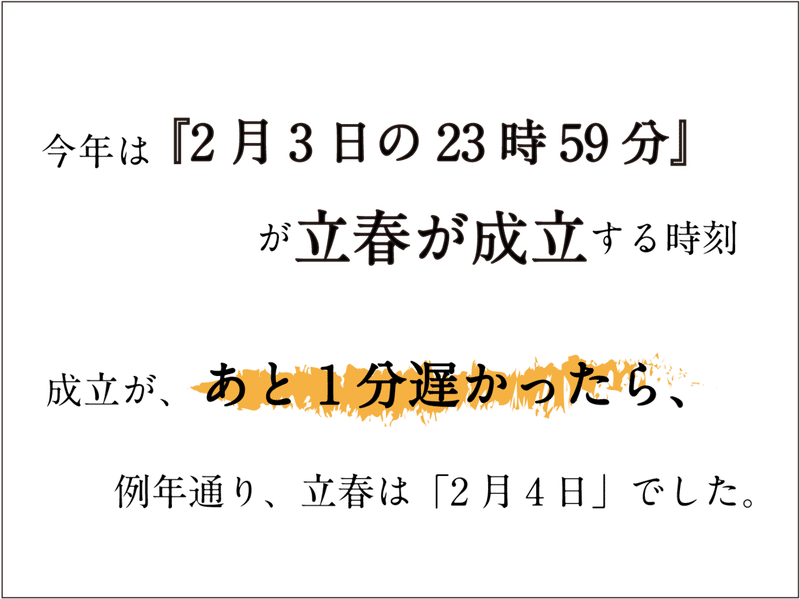

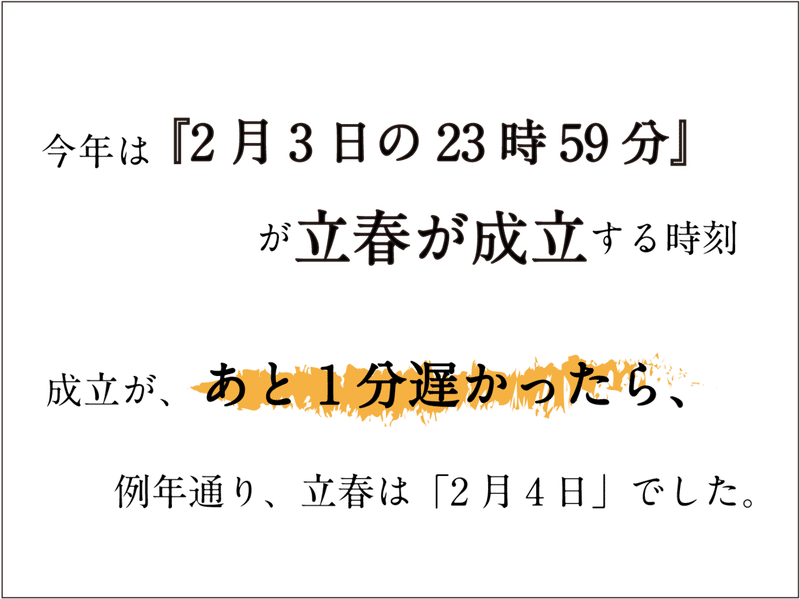

しかし、うるう年の2020年に1日調整したことで、 2021年は、2月3日23:59とぎりぎり前日の3日にずれ込みました。

一番最近、節分が2月4日となったのは1984年(昭和59年)、37年前のことです。 なんだか、こういう知識を得ると妄想が膨らんでいって物語を考えたくなっちゃうのって、筆者だけでしょうか? 【今後の閏年】 ・2024年 ・2028年 ・2032年 ・2036年 ・2040年 ・2044年 ・2048年 ・2052年 そんな2021年の恵方はどっちだ! 節分とは?その由来と意味 節分はいつごろはじまった行事なのでしょうか。 地球が太陽を1周する時間は、1年(365日)とぴったり同じではありません。

24時間近くありますので、毎年11分14秒短くなっていっても、23時間59分を消費するのに、かなり時間がかかり、4年ごとの、うるう年の調整により、翌年は1日早い2月3日が繰り返しやってくるというわけです。 そもそも立春とは、日本で春の季節が始まるとされる日。 立春の日がいつになるのかによって、節分の日が決まるそうですよ。

3