坐骨神経痛薬のリリカは効果なし?坐骨神経痛の推奨薬も含めてご紹介

眠気、めまい どちらも、めまいや眠気の副作用に注意が必要です。

20

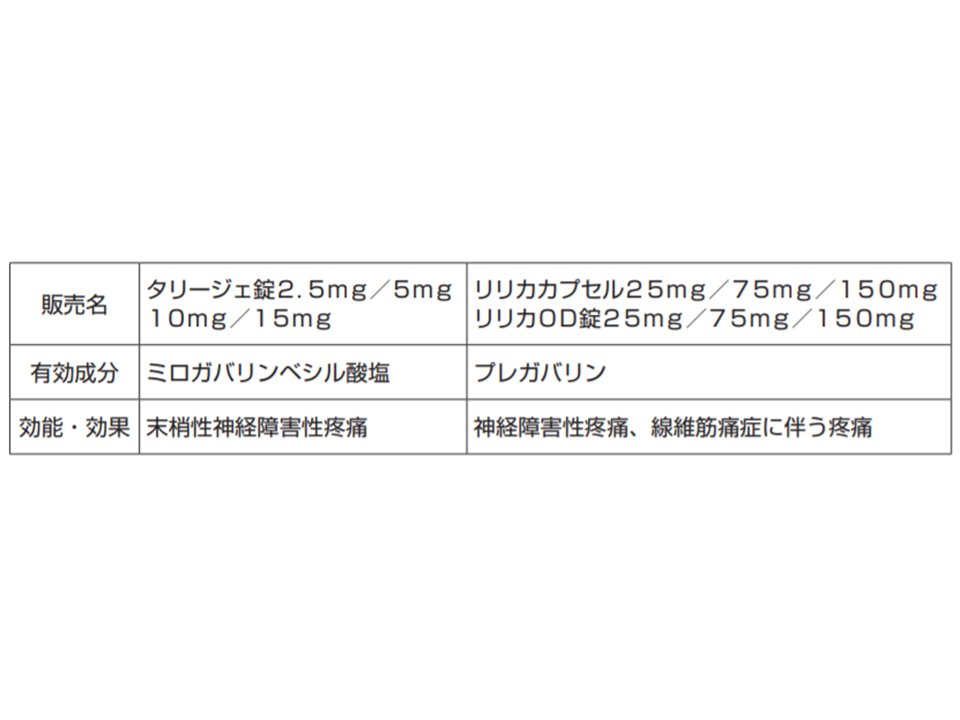

プレガバリンとの大きな違いは副作用の発現頻度で、 用量依存的に副作用が増えていく傾向にあるプレガバリンに対して、 ミロガバリンは用量とは関係なく、増量しても副作用の頻度は高くない。

15

神経障害性疼痛とは 何らかの原因によって神経が障害されることで痛み(疼痛)を感じてしまうもの総称して神経障害性疼痛と呼んでいます。 そのことからリリカと比較して副作用を起こしにくい薬剤としてタリージェが創薬されていることが想像できます。 それは最大血中濃度が低下するからである。

10

中枢性:脊髄損傷後疼痛・多発性硬化症・脳卒中後疼痛 末梢性:帯状疱疹後神経痛・糖尿病神経障害に伴う痛み・坐骨神経痛・三叉神経痛 タリージェが中枢性神経疼痛に効果が無いというわけではなく現時点で保険が使えるかどうかという話、臨床試験で効果が証明されたらタリージェも保険が使える。

15

もちろん、一度下げてから切り替えるかそのまま切り替えるかは症状を含めて医師の判断にはなりますが、そのまま切り替える場合には離脱症状の可能性は(念のため)考えておいた方がいいのかもしれませんね。 そこで、新しい選択肢として登場したのが「タリージェ」です。 カルシウムイオン が流入することで、 神経伝達物質 が放出されます。

12

こちら、ついに製造販売承認されたプレガバリン〈リリカOD錠〉の内容です. よく医師や薬剤師と相談して、治療にあたって頂くと良いでしょう。 「タリージェ」は、痛いときにだけ服用する薬ではなく、一定期間服用し続けることで効果を発揮する疼痛治療薬です。 一方、ガバペンチンやプレガバリンの作用機序として、上位中枢等の関与も一部報告されていることから、今後の更なる研究が期待される。

8

ただし、前述の通り2019年5月現在は末梢性神経障害性疼痛にしか保険適用はありません。 プレガバリン(リリカ)• 併用するとタリージェの血中濃度が上昇してしまう。 2010年緩和ケア専門書出版。

2

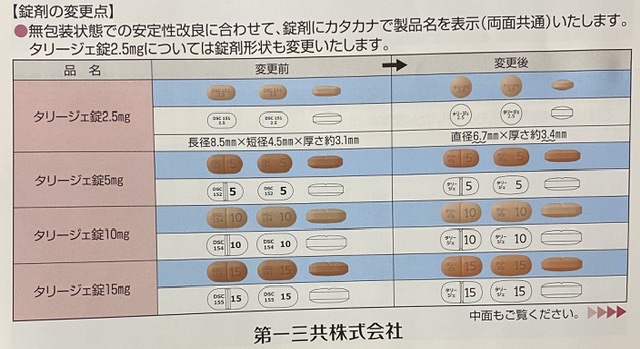

開放状態での保管と規格(修正) 発売当初、タリージェ錠はPTPシートから取り出した解放状態での保管が適しておらず、割線があるのに分包に適しておらず、一包化もできない状態でした。