[93] メタボリックシンドローム その対処法

ただ、体に何万Kcal、何十万Kcalという膨大なエネルギーが脂肪として蓄えられているので、 それを消費するのには一朝一夕では済みません。 運動しにくい環境のかたは姿勢をよくして歩く、座るなどを行うことから始めてもよいかもしれません。

ただ、体に何万Kcal、何十万Kcalという膨大なエネルギーが脂肪として蓄えられているので、 それを消費するのには一朝一夕では済みません。 運動しにくい環境のかたは姿勢をよくして歩く、座るなどを行うことから始めてもよいかもしれません。

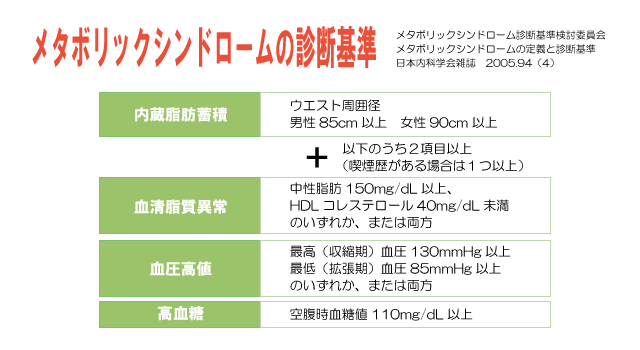

こうした健康リスクを早期発見するべく特定健診に取り入れられたのが、 お腹周り(腹囲)の測定ですが、同じことが 首周り(首囲)でも予測できることがわかってきました。 腹囲(ウエスト):「男性85cm以上」「女性90cm以上」• 上記の通り、「腹囲・BMI」が基準値をオーバーしているだけでは保健指導の対象にはなりません。

11

〈図3〉で、内臓脂肪の面積はBさんが倍以上も広いのがわかりますね。 動物実験で、マウスの雄に脂肪の多い食事をとらせると、その精子の「遺伝子の周囲の環境」の変化によって、子マウスがメタボリックシンドロームになりやすくなることが報告されています。

4

また、測定中だけお腹をへこませるチートもできてしまいます。 8% メタボリックシンドローム 予備群者数 約317万人 割合:11. NEATは座ったり、立ったり、うろうろしたりするといった姿勢の保持のための消費カロリーで、当然のことながら、姿勢を保持している時間は長いため、結果として消費カロリーに大きな影響を与えます。 逆に、長時間座ったままで仕事をしたり、じっとして過ごしたりしていると、消費カロリーが慢性的に少ない状態が続くことになります。

5

具体的には、の有無などを調べるためのや腹部CT検査、の変動を調べるためのブドウ糖負荷試験などが挙げられます。

19

その主なものは、腹囲を必須条件とすべきでない、メタボリックシンドロームが心血管疾患の危険因子であるかどうか疑問、治療法が確立していない、などです。 特に内臓(腸間膜や肝臓など)に蓄積した脂肪は、皮下脂肪に比べて血液中に放出されやすく、動脈硬化を進行させる原因の一つであり、高血圧などの要因がかさなるとさらに心臓病や脳卒中などのリスクを増加させます。 メタボリックシンドロームと判定されるのは、 「腹囲」に加えて「血清脂質」「血圧」「血糖値」の3つのうち2つ以上が基準値を上回った場合です。

ただし、一次予防においては、まず、「生活習慣の改善を行ったあと、薬物治療の適応を考慮する」とし、食事療法や運動療法の重要性をしっかりとアピールしたかたちになりました。

2