エビングハウスの忘却曲線とは?誤解と正しい理論・日常での活用法を解説

参考にしてください。 , 1855-1914: Historical Essays W. 最初は時間のかかった問題も、繰り返し解くと当初の3分の2の時間で(または半分の時間で)解けるようになります。 この結果は、その後に同様の研究を行った際も、同様だったそうです。

参考にしてください。 , 1855-1914: Historical Essays W. 最初は時間のかかった問題も、繰り返し解くと当初の3分の2の時間で(または半分の時間で)解けるようになります。 この結果は、その後に同様の研究を行った際も、同様だったそうです。

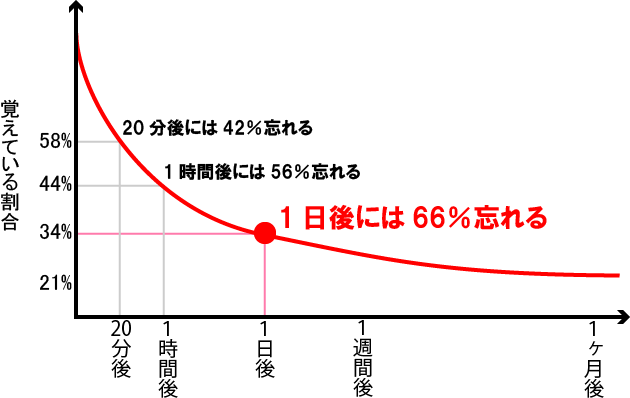

この曲線は、一度記憶した情報を、時間が経過してから同じ内容を記憶しなおすのに節約できる時間の割合 節約率 を示しています。 骨や肉だけではなく、脳にとってもそれは同じです。 記憶力は人それぞれですが、「忘却曲線」によれば人が忘れるタイミングには一定の法則があるようです。

13

毎日学習か? まとめて学習か? 「毎日再学習した場合」の研究結果について、先に行った「前日の学習を多くした場合の研究結果」と比較すると、興味深いデータが出てきます。 そうならないように、脳は入ってきた情報のほとんどを忘れるようにプログラムされているのです。

最初の学習にかかった時間を測定する• また、残存している断片的な観念の数を、どうやって、きめたらよいのか、それがわからない。 更に、作成した系列について、〇音節飛ばして系列を再構成し、残った音節を更に後ろに〇音節飛ばしてくっつけるという作業によって、系列の改変を行います。

7

その後は数字の変化が緩やかになっています。 記憶分野での貢献 [ ] 代表的な忘却曲線 1885年、エビングハウスは画期的な『記憶について : 実験心理学への貢献』を出版し、学習と忘却のプロセスを記述するために自身で行った実験について書いた。 系列(無意味音節を並べた学習対象)の読み方 どの系列も、常に初めから終わりまで一つも落とさずに通して読む。

17

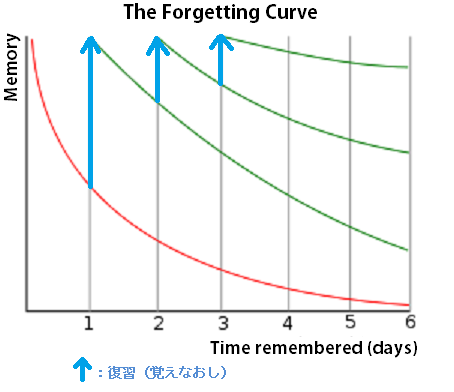

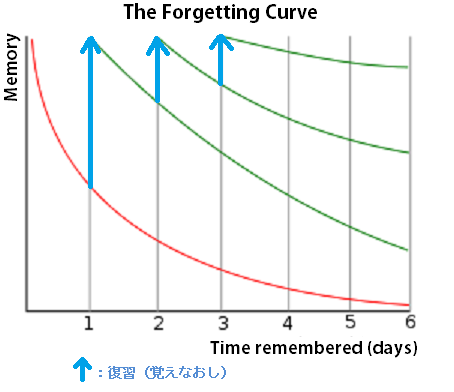

それぞれのテストは13の無意味音節を組み合わせた系列8個の学習からなっており(一部例外あり)、1度再生可能になったものを、一定時間の後に再学習を行う形式• 1-2: 忘却曲線が用いられる場面 このような忘却曲線は、しばしば学習の文脈で取り上げられます。 短期記憶は脳の海馬という場所で「仕分け」をされ、必要だと判断されたものが「長期記憶」として貯蔵されるために大脳皮質という場所に送られます。 復習を重ねるごとに忘れにくくなる。

6