化学式 一覧。 中和反応式 一覧‥中和反応でできる『塩の種類と性質』|中学理科

化学式

K 2CO 3:炭酸カリウム• Si 2H 6:ジシラン• Na 2SO 4:硫酸ナトリウム• NiF 2:フッ化ニッケル II• FeMoO 4:モリブデン酸鉄 II• H 2Se:セレン化水素• NCCl:塩化シアン• NaHSeO 3:亜セレン酸水素ナトリウム• NaOCH 3:ナトリウムメトキシド• C3O2:亜酸化炭素• 「化学式」は、全て暗記すべきですか…? 中学生から、こんなご質問が届きました。 NaBO 2メタホウ酸ナトリウム• GeCl 2:二塩化ゲルマニウム• 組成式 実験式 ・分子式の見分け方 この2つの見分け方として、イオン結合している化合物・金属・そして共有結合結晶は『組成式』、それ以外は『分子式』と判別することが多いです。 主に分子を作らない物質を表すための組成式(分子を表すこともあります) イオンを表すイオン式 物質の構造を平面的に表す構造式 最初の頃は、何を覚えるべきなのか? そして、どれは覚えなくていいのか? 区別があまりつかないと思います。

20

化学式とは?受験化学で覚えておくべき化学式を一覧にまとめてみた

なので覚えましょう。

6

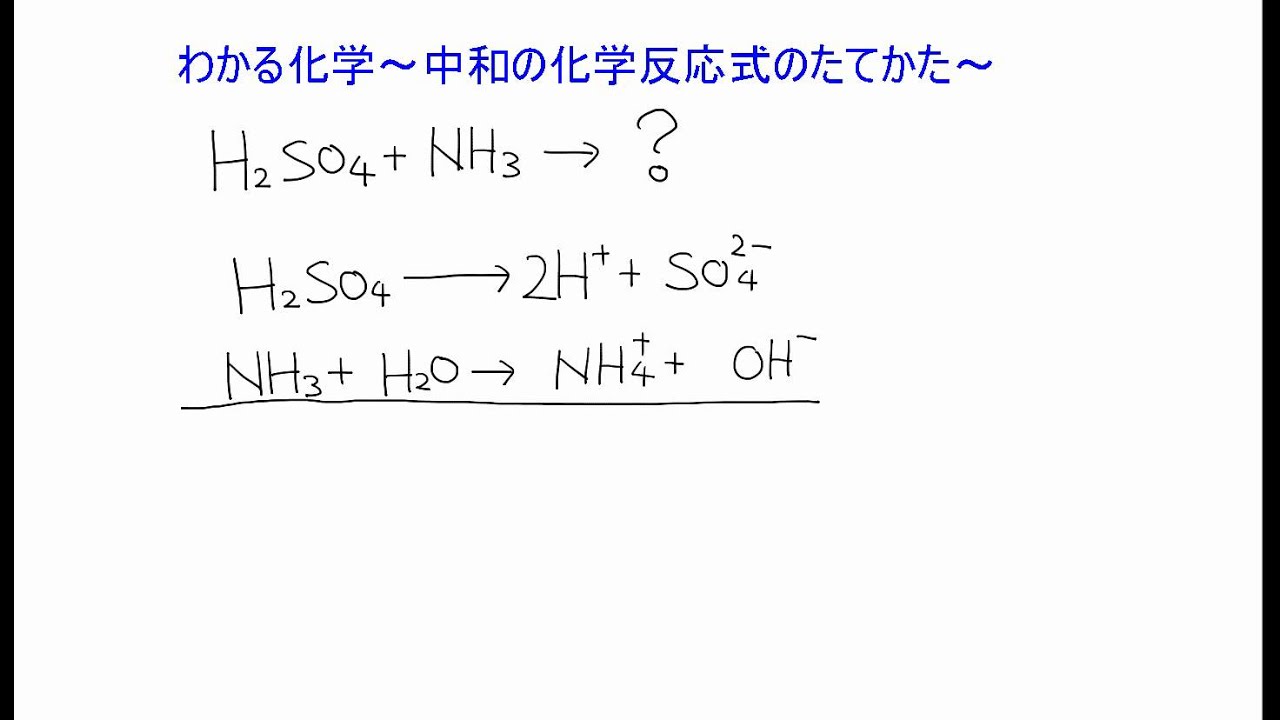

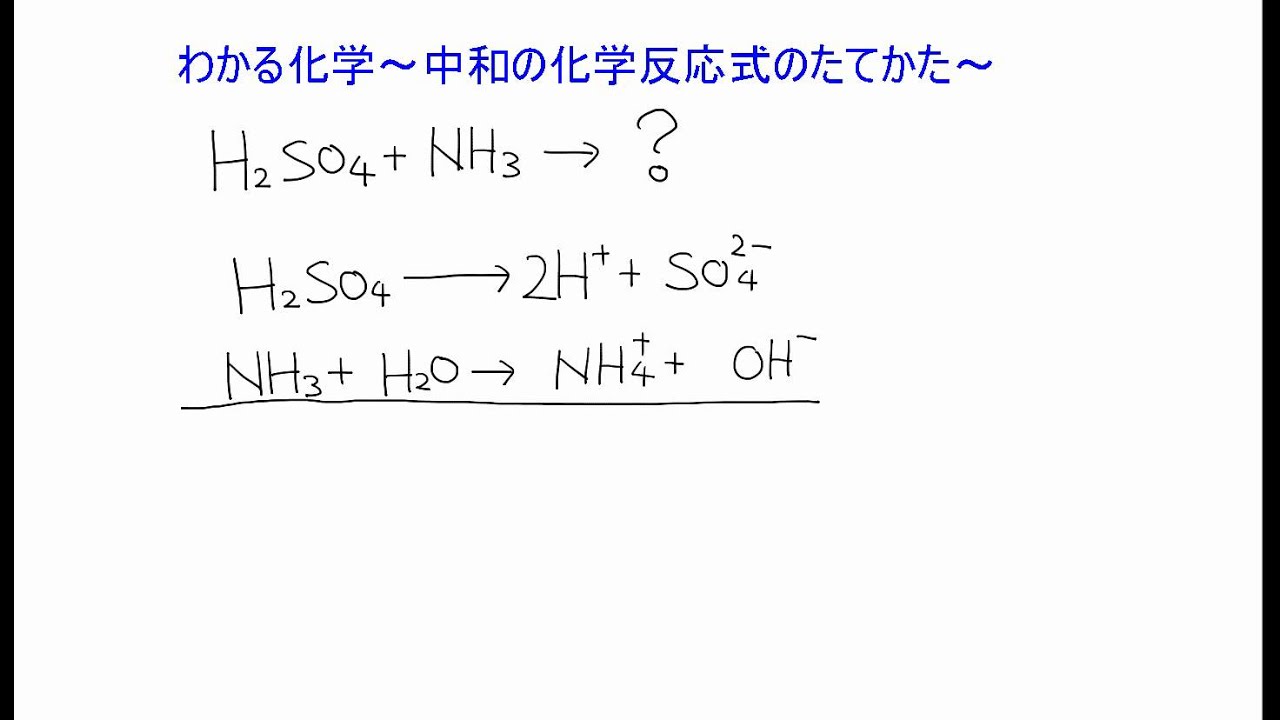

電離式の一覧(中学生用)

NCF:フッ化シアン• 分子そのものや分子からできているもの(二酸化炭素、ドライアイスなど)を表す式である分子式。 NI 3:三ヨウ化窒素• NOClO 4:過塩素酸ニトロシル• NCI:ヨウ化シアン• 定期テストは 「学校ワーク」から たくさん出る傾向があります。 K 2O 2:過酸化カリウム• SF 2:二フッ化硫黄• S 2F 4:四フッ化二硫黄• 分子式はC 6H 6です。

電離式の一覧(中学生用)

POCl 3:塩化ホスホリル• BeCO 3:炭酸ベリリウム• CuCO 3:炭酸銅 II• Na 2O 2:過酸化ナトリウム• 私は10年間で200名以上の中学生の生徒さんを指導してきましたが、そのうち8割以上が「塾に行っても成績が上がらない」という悩みを抱えていました。 MnS:硫化マンガン II• CrBr 2:臭化クロム II• Se 2Cl 2:二塩化二セレン• HBO 2:メタホウ酸• 陽イオンは正電荷を帯びているのに対し、陰イオンは負電荷を持っています。

5

元素・化合物の種類と化学式の一覧

たとえば、 空気の主成分である 窒素や酸素がそうですし、 水素や、塩素もそうです。 HBF 4:テトラフルオロホウ酸• NOCl:塩化ニトロシル• NSF:一フッ化チアジル• NSF 3:三フッ化チアジル• CaS:硫化カルシウム• C OCH 3 4:オルト炭酸テトラメチル(テトラメトキシメタン)• N 2O:一酸化二窒素• V OH 3:水酸化バナジウム III• Ag 2CO 3:炭酸銀 I• 酢酸と水は、組成式に関わるテーマでよく出題されます。

3

化学式:組成式/分子式/示性式/構造式の違いと見分け方を具体例で解説

Mg 3P 2:リン化マグネシウム• Rb 2O:酸化ルビジウム• VBrO:一臭化酸化バナジウム III• SeF 6:六フッ化セレン• 少し無理があるように感じるかもしれませんが、昔からこのやり方です。

20

中学理科で登場する化学反応式一覧|教科書をわかりやすく通訳するサイト

NaAuCl 4:テトラクロロ金 III 酸ナトリウム• BN:窒化ホウ素• H 2S 2O 5:二亜硫酸• CuBr:臭化銅 I• CuSO 4:硫酸銅 II• AsCl 3:三塩化ヒ素• PH 3:ホスフィン• Li C 2H 5 3BH:水素化トリエチルホウ素リチウム• AlSb:アンチモン化アルミニウム• Na SO 4 2:硫酸ナトリウムアルミニウムAl• Cu ClO 4 2:過塩素酸銅 II• NaI 3:三ヨウ化ナトリウム• Ti 2O 3:酸化チタン III• SiBr 4:四臭化ケイ素• HClは化学式中にHを1つもっているので1価の酸、Ca OH 2は化学式中に2つのOHをもっているので2価の塩基となります。 B 3N 3H 6:ボラジン• BrO 2:亜臭素酸H• Al 2 SeO 4 3:セレン酸アルミニウム• SeCl 4:四塩化セレン• S 2F 10:十フッ化二硫黄• 化学式と呼ぶべき場面においても、分子式といい回される場合は多い。

化学式:組成式/分子式/示性式/構造式の違いと見分け方を具体例で解説

Sr SCN 3:チオシアン酸クロム III Mn:マンガン マンガン 主なマンガン化合物と化学式は以下の種類があります。

11