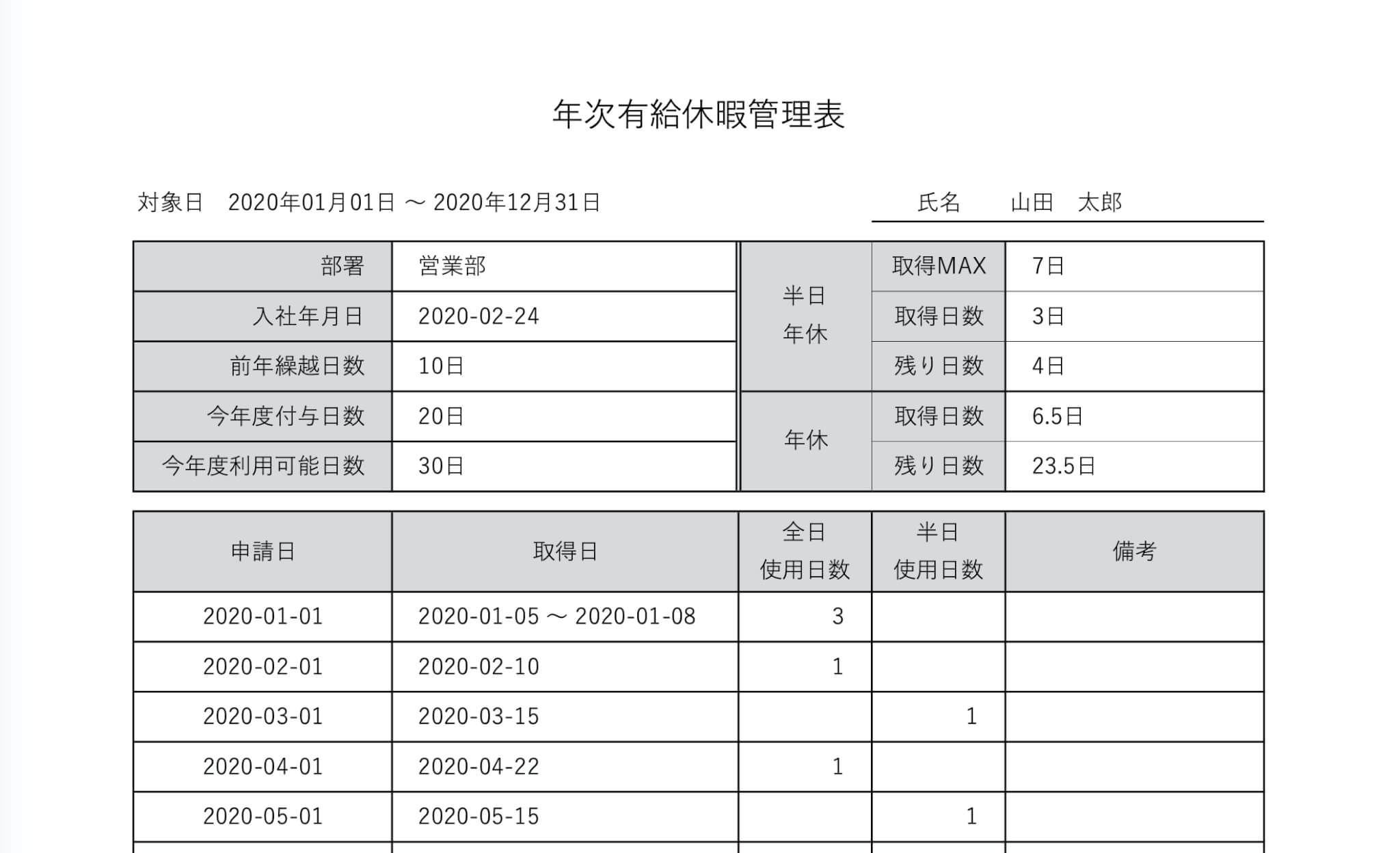

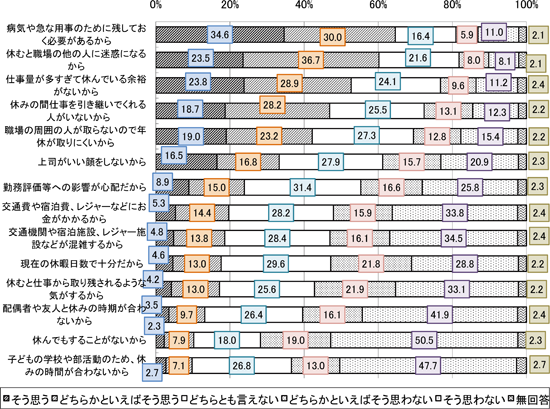

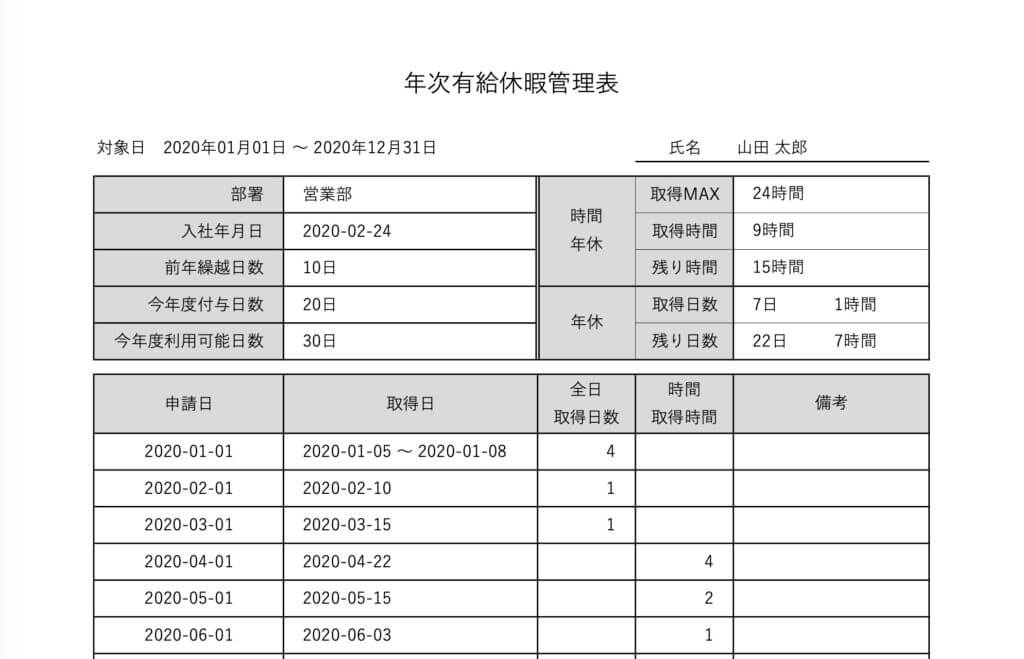

「年次有給休暇」について就業規則に定める際の留意点

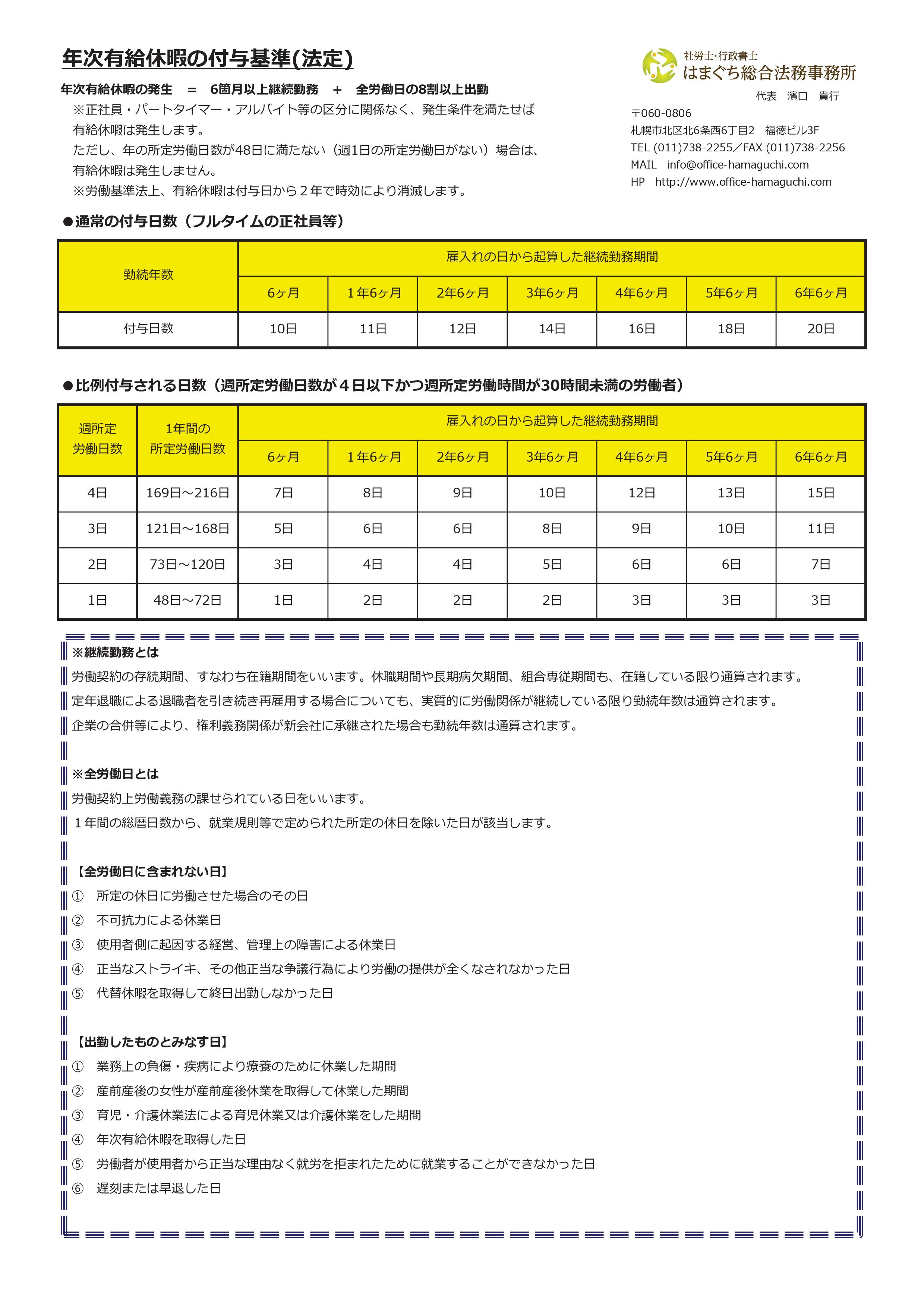

有給休暇とは 有給休暇とは、会社が給与を支払いながら、労働者が休みを取得できる権利です。 出勤率 初年度であれば、6か月間の、2年目以降は1年間の 出勤率が80%以上であることが必要です。 勝手に思い込みで休んでしまう前に、年休の取得方法について会社に確認しておきましょう。

17

有給休暇とは 有給休暇とは、会社が給与を支払いながら、労働者が休みを取得できる権利です。 出勤率 初年度であれば、6か月間の、2年目以降は1年間の 出勤率が80%以上であることが必要です。 勝手に思い込みで休んでしまう前に、年休の取得方法について会社に確認しておきましょう。

17

労働基準法で定められた年休(年次休暇)の最大日数は20日 労働基準法で定められた年休(年次休暇)の最小日数は1日 労働基準法で定められた年休(年次休暇)の最小日数は1日です。 比例付与 パートタイマーなどのように、所定労働時間が少ない労働者の場合、正規社員と同じ日数を与えると多すぎることになりますので、「比例付与」という制度で均衡を図ります。 比例付与の日数 週の所定労働時間が30時間未満の労働者の場合、その勤務日数によって年次有給休暇の日数が、以下の表のように比例付与されます。

9

週の労働日数 入社から起算した継続勤務期間 半年 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半以上 4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 パートタイマーの年次有給休暇の日数は少ないと誤解されがちですが、そうではありません。 2日 で計算されます(端数は切捨て)。 権利を行使するかどうかは労働者の自由です。

9

これは、この期間に入社従業員は、基準日までの期間が6ヵ月未満であるため、わざわざ有給休暇を与えなくても、法律よりも不利になるおそれがないためです。

就業規則の不利益変更は、法的に認められるためのハードルが高いため、変更に当たっては、社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談することが望ましいと考えます。 通常の従業員は「継続勤務年数」に基づき付与日数を計算 年次有給休暇の日数は、労働基準法で定められた10日の休暇に加え、雇入れの日(入社日)からの「継続勤務年数」に基づいて増加します。

5

統一して管理する方法では、統一日を決めて一斉に年次有給休暇を付与しますが、勤務期間を切り捨てることは認められていません。 後で詳しく説明します。 有給休暇の付与日数は、継続勤務年数によって変動します。

13

1-2. ただし、その次の1年間の出勤率が8割を超えていれば、 翌年は原則どおりの付与日数を与えなければいけません。 半日単位年休とは 年次有給休暇は1日単位で取得することが原則ですが、労働者が半日単位での取得を希望して時季を指定し、使用者が同意した場合であれば、1日単位取得の阻害とならない範囲で、半日単位で年次有給休暇を与えることが可能です。

7

比例付与は、下記の どちらも満たす労働者に適用されます。 有給消化に優先順位はあるのか 有給休暇は労働者の権利ですので、どの有給休暇を消化するかも労働者次第です。 チームやグループ別に交替制で年次有給休暇を付与する• 手前味噌ですが、私の会社に「年次有給休暇管理簿」のよいものがあります。

4