やきにく 萬野 北畠(天王寺・阿倍野/焼肉)

半端じゃない人気ぶりです。

20

(1)江戸時代は、金貨、銀貨、銭貨の3種類の貨幣が共存していて、それらが別々の相場でした。 (2)江戸時代は300年近くあります。 100俵は35石) 馬子 「アノお江戸は、米がいくらしおります。

1

先ほども挙げたように1両の価値も変動するのですが、一両は今で言うところの 約8万円から10万円程度とされていました。

17

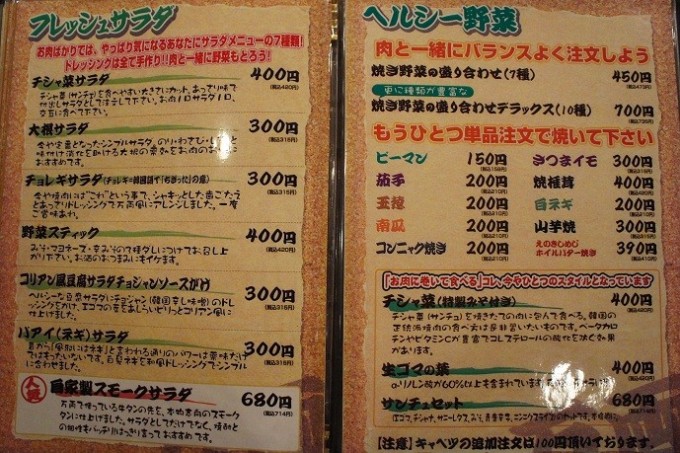

食べ物• 僕は運転じゃなかったのでビール(450円)を飲みましたが、ソフトドリンクが安いのは車で来た人の強い味方ですね。 255• そのため、現在の10円玉と同等程度の価値であることがわかるかと思います。

水菜とにんじんを巻いて食べるスタイルです。 一方、小判については大判一枚が小判一枚と言われるところもあるのですが、これは厳密には多少違うとされています。

6

一銭は価格からも使われる機会が多い貨幣であることが伺えるかと思います。

それより少人数の場合は、並ばなければ入店できません👍 「並んででも行きたい」という人がめちゃくちゃ多く、私が行った当日も20人ほどの行列ができていました。 意外なものが高価だったりしますが、流通や技術のことを考えると納得できそうです。

2

また、ホームページの「ポータルサイト」的なものがなく、各店舗ごとにサイトが連携していません。 銭は流通することが多かったので、耳にすることが多い貨幣だと思います。 また劇中で初鰹(江戸っ子は初物を珍重したので常識では考えられない値段になります)を三分(さんぶ)という値段で手に入れます。

また、ジビエを愉しむなら「肉 炭 イタメシ ittou」をご利用ください。 砂糖 600g 12,000• 311• 東京町田を中心に店舗を展開する「enrise株式会社」。