忌引きの日数は?連絡の仕方は?忌引き休暇の取得マナー

葬儀の準備があることや近しい人が亡くなられたことから長い期間の休暇が与えられます。

葬儀の準備があることや近しい人が亡くなられたことから長い期間の休暇が与えられます。

風邪や所用などで休む場合とは違って、「特別な理由による欠席」として認められるのが一般的です。 いざその時になったら速やかに行動できるよう心がけること。

11

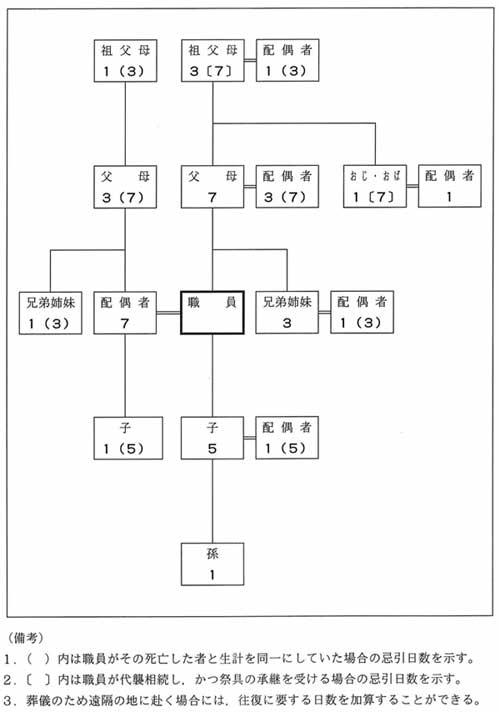

忌引き休暇の期間内に葬儀を終えられるか 葬儀までにかかる平均日数はどれくらいなのか 家族が亡くなったとき、忌引き休暇の期間中に葬儀は終えられるのでしょうか。 ちなみに、血縁者と異なる関係者で、最も近しい間柄となる「配偶者」が最長で10日間となっています。 忌引の日数は会社で定められている就業規則や労働条件で定められていて、学校の場合も各学校ごとや教育委員会などで定められている規則に則ってそれぞれ日数が定められています。

3なお忌引きをしたい場合は、会社の上司や取引先などに連絡することが欠かせません。 学生の場合、出席日数が進路に影響をおよぼすため 欠席扱いとならないように注意することが大事です。 その関係性によって忌引きの日数が変化するからです。

2

もし会社に確認しても忌引き休暇が取れない場合は、そのままこらえてあきらめるべきなのでしょうか。 会社では、年次有給休暇とは別に、労働者に対する福利厚生の一環として慶弔休暇が設けられていることが多いです。

9

子どもの場合 続いては 子どもが亡くなった場合の忌引き休暇です。 出勤できる時間帯になったら、改めて口頭で祖母のお葬式と忌引きの申請や相談を行います。 そのため忌引き休暇を取得しようとする際には、最初に「就業規則」を確認することが大事です。

2

忌引き休暇は1週間近く休む事もあり、業務の引継ぎ作業が必要になる場合もあるので、忙しくても会社と最低限の相談をしておくのが当然です。 正社員でなければ忌引き休暇を取れないのか、契約社員やアルバイトの場合はどういう扱いになるのかなど、細かく確認しておく必要があるでしょう。