なぜ国家公務員法改正案が廃案に?安倍晋三の逆ギレにネットの意見は真っ二つ

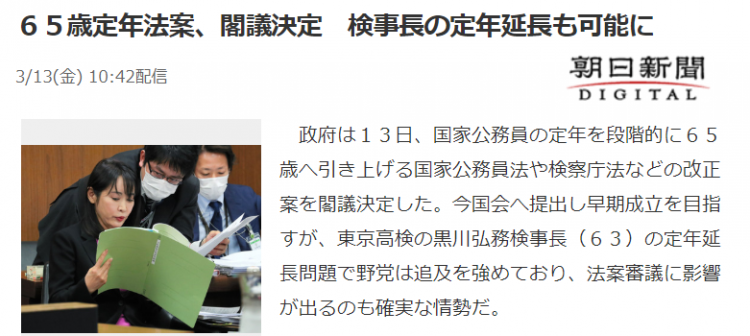

」という規定であり、この規定で「法律に別段の定めのある場合を除き」とされている「別段の定め」が検察官の場合の検察庁法22条である。

6

」という規定であり、この規定で「法律に別段の定めのある場合を除き」とされている「別段の定め」が検察官の場合の検察庁法22条である。

6

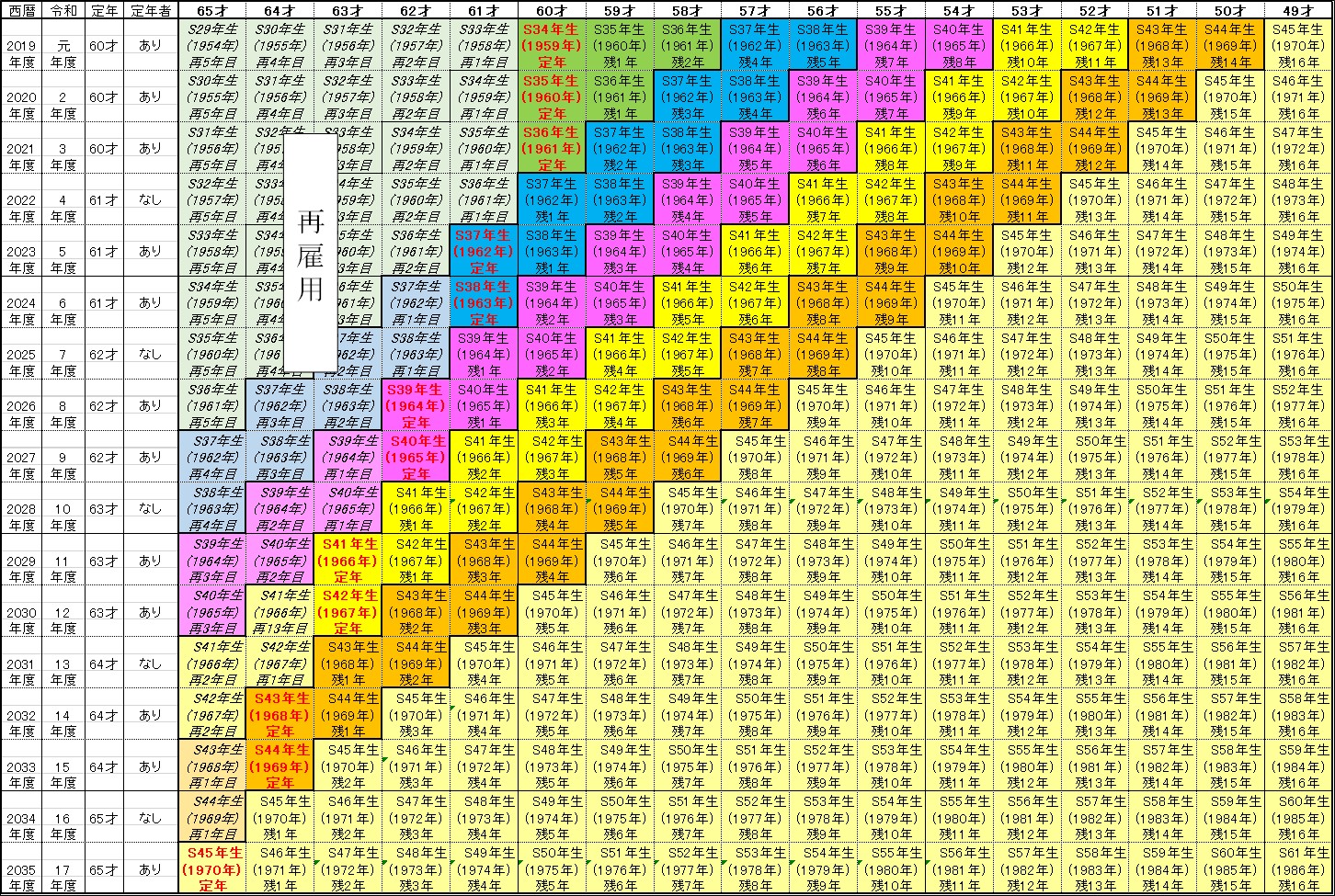

むしろプラスでしょう。 世論の批判を受け、検察幹部の「特例定年延長」だけをはずし、 国家公務員の定年延長法案は通すものと考えていましたが、 ここにきての廃案。 民間では、2割の企業が65歳まで定年を延長し、8割が継続雇用制度を導入する。

14

このため、首相と自民党の幹事長が18日の会談で今国会成立を見送り、継続審議とする方針を確認していた。 経済的に苦しい国民の立場に立った議論が必要だ」 と、公務員の定年延長自体を見直すべきだと苦言を呈したのだ。 勤務延長させると法務省から建議されたことを決定した」としています。

約35年前の1985年まで、国家公務員のキャリアに定年という概念はありませんでした。 )」とあるのは「採用」と、第58条第1項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。 )、任免 (標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事項 (第33条第1項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。

12

あくまで「年度」ですので、注意が必要です。

検察庁法22条は、検察官の定年の年齢を定めただけで、検察官も国家公務員である以上、定年による退職は、国家公務員法に基づくものだという解釈をとったのかもしれないが、検察庁法が、刑訴法上強大な権限を与えられている検察官について、様々な「欠格事由」を定めていることからしても、検察庁法は、検察官の職務の特殊性も考慮して、検事総長以外の検察官が63歳を超えて勤務することを禁じる趣旨と解するべきであり、検察官の定年退官は、国家公務員法の規定ではなく、検察庁法の規定によって行われると解釈すべきだろう。

6