なぜティッシュを買い占めるか?共有地の悲劇で説明できるよ|ROPEWAY|note

たとえば,とクジラの餌資源の漁獲規制とが別々に論じられる場合の捕鯨関連協定などは,その例である。

8

綺麗か汚いかの話もありますが、少なくとも呼吸のための空気はなくなることはありません。 そのよすがの一つとして通貨の通念を問い直すことは、結果において大きな力を共生セクターに与え、共生セクターの実質化に道をひらくことになるのではないでしょうか」 「経済がお金と結びつきすぎていて、利益 お金 を得るために共有地である自然をないがしろにしすぎてやしないかい?」という事を問いかけているのだと解釈しています。 ただ、問題となるのは、「ルールは誰が作るのか?」「取れた牛乳の半分でいいのか?」「嘘をつかれたら?」といった問題が残ることです。

10

子供を作って(全て国公立で通しても)大学を卒業させるまで一人1000万円というお金を払うより、老後は公的補助を最大限利用すればいいというインセンティブが生じます。 共有地の資源が希少資源で枯渇すると尽くされてしまう 行政政策として、希少資源の獲得など正の(外部経済)の場合は、有償で利害関係者にあるいはを与えて管理させることによって、コモンズの悲劇を防ぐことができる。 共有地の悲劇ともいう。

7

日曜日ごとに手洗い洗車・ワックスがけをすることも十分あり得る。 そのときの口実に使われたのが漁村コミュニティー万能神話です。 3.他の成員の満足度を引き下げない限り、ある個人の満足度を引き上げることができない状況は、ゼロサムゲームの説明です。

20以下の本を読んでこの記事を書きました。 「成績が悪かったのは環境のせいだ」、「いい赤ちゃんを産むには環境が大切です」、「生活は便利になったけど、緑が少なくなり、自動車も増えて環境が悪くなった」、「高層ビルが建ち並び、自然環境が悪化した」など、いろいろです。

19

この環境用語のカテゴリー• そして、この過程で多くの生物多様性が失われるのです。

そうすれば、あなたは牧場をなくさないように管理するでしょうし、みんなが幸せに牛乳をもらい続けられます。 コモンズ(共有地)の悲劇 カリフォルニア大学の生物学者であったハーディン教授は、1968年にサイエンス誌において「コモンズ(共有地)の悲劇」という論文を発表した(Science Vol. コロナにかかって大量にティッシュペーパーを消費するようになる、ということがない限り、誰かが買い占めなければ平時と同じ生産量で流通が回っていたはずです。

14

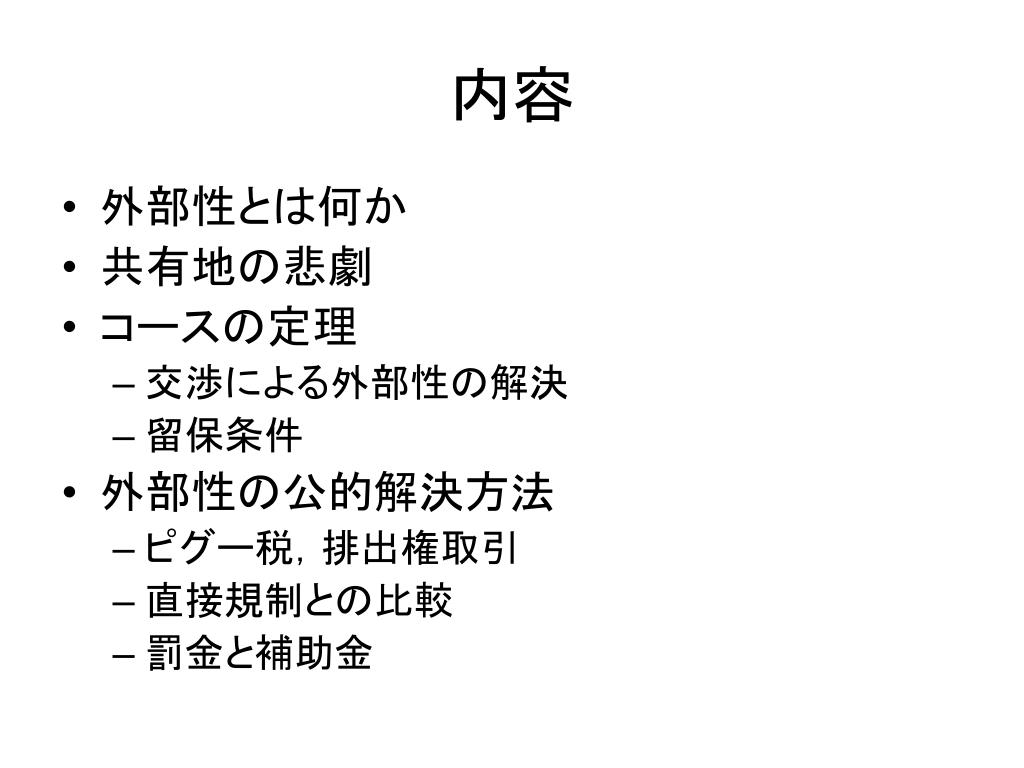

うちだけが自主的に牛を減らしたって、結局はどうにもならないんだ」. 一時期はかなり広まった説ですので、今でも信じている一般の人はいるでしょうが、 研究者や漁業関係者でこの説を(本気で)支持する人はいないでしょう。 望ましい社会を実現するには政府の介入が必要だというピグーの理論、相談とか調整といった取引費用さえかからなければ介入なくしても実現可能だというコースの定理などをからめて議論されることもある。 地域コミュニティーを利用した管理システムをつくるために、 現場系の研究者の活躍を期待したいところです。

8