自給率低下!絶滅寸前!いまや希少な「国産」の食品たち

日本はれっきとした農業大国なのだ。 これを個数換算すると1人・1年当たりの消費量は約1. そして、何よりも食料自給率低下の懸案であった畜産飼料の国産化に道を拓きました。

6

日本はれっきとした農業大国なのだ。 これを個数換算すると1人・1年当たりの消費量は約1. そして、何よりも食料自給率低下の懸案であった畜産飼料の国産化に道を拓きました。

6

鶏卵を生産するために、牧草や麦わらなどの粗飼料の27%、穀物やエコフィード(パンくずや豆腐粕)などの濃厚飼料86%を海外からの輸入に頼っているためである。

8

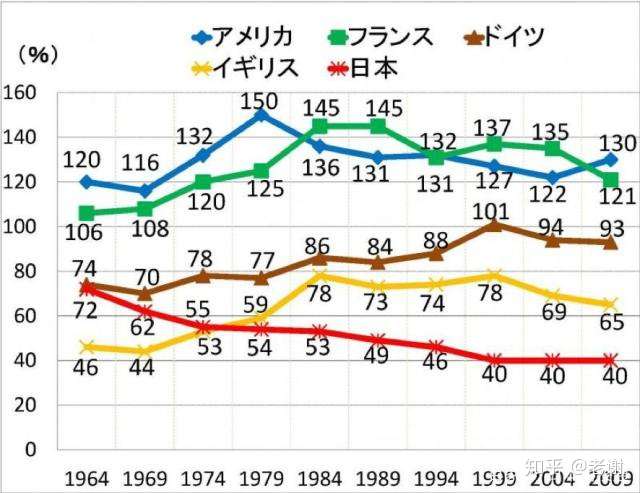

一人一人が問題意識を持ち、政府・企業・消費者それぞれの立場で出来ることから取り組むことが食料自給率アップの第一歩となります。 主要先進国と比べて、日本の食料自給率が低いことが分かります。 4倍、1,080万ha分の農産物を輸入している日本 農水省の試算によると、畜産物、小麦、とうもろこし、大豆、なたねや大麦などの作物だけでも、海外に依存している農地面積は1,080ha(2011〜2013年)にもなるのだとか。

すなわち、食料自給率と食料国産率の差(31%相当)は、輸入飼料を用いて生産された国産牛肉の分であることが分かります。

実は食料自給率の低下がメディアなどで叫ばれるのと同時に、国内の専門家の間では「なぜ日本だけカロリーベースを採用しているのか?」「他国と同じように生産額ベースの自給率を重視すべきである」という声が上がっているのです。 畜産物の生産には、その何倍もの飼料穀物を家畜に与える必要があります。

2

「低下したのはたったの1%」とは言っても、農林水産省は2025年にはカロリーベースの自給率を45%にすることを目標にしてきたわけですから、ショックは大きかったはずです。 食料自給率が下がった原因1 日本人の食生活の変化 戦後は日本国民の食事の内容が変化し、牛肉をはじめとする肉の摂取量や脂肪分の摂取量が増えていきました。 そう、国産と見なされないことで、消費が増えても自給率が下がるという構図が出来上がるのです。