踵骨骨折について

大本法による整復後は一般的にギプスは必要とせず、足関節を45度底屈位で取り外しのできる膝下装具を使用します。 その原因として、関節拘縮や骨萎縮、距骨下関節の不適合、踵骨外壁の骨性隆起などが起こりやすいことが挙げられます。

8

大本法による整復後は一般的にギプスは必要とせず、足関節を45度底屈位で取り外しのできる膝下装具を使用します。 その原因として、関節拘縮や骨萎縮、距骨下関節の不適合、踵骨外壁の骨性隆起などが起こりやすいことが挙げられます。

8

このようにチューブを使い行います。 距骨下関節は足部の内転と外転の動きを担っており、距腿関節の底背屈の動きと合わせて足部の柔軟な動きを実現しています。

7

特に、砂利道などの不整地では、疼痛が顕著になりやすく、 可動域制限を残すと慢性痛に移行する可能性も高いです。 片方の松葉杖だけで歩けるようになれば、手にモノを持つことができるため生活の幅が広がります。

18

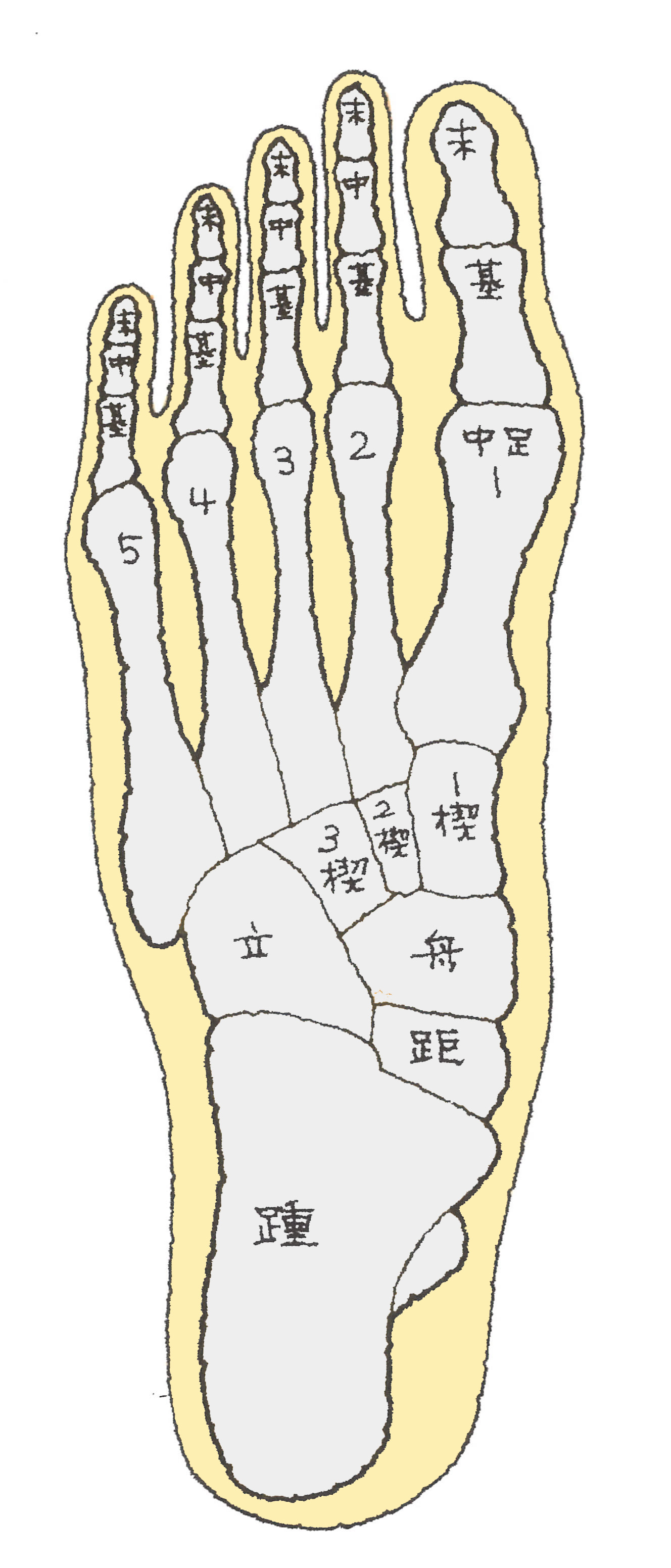

踵骨骨折の症状の分類 踵骨骨折の主たる症状はかかとの ・強い疼痛 ・発赤 ・圧痛(かかとを押した時の痛み) ・足首を動かした時の痛み ・皮下出血 などに分類されます。 3.足の安静を保てない場合には、 骨がズレてしまい変形が起こってきます。 踵骨 しょうこつ と、その上に乗っている状態の距骨 きょこつ との間の関節に骨折線が認められると、単純X線ではなく、 関節内が見えるCT検査の方が状態をより正確に診断することが出来るためです。

8