無名草子現代語訳

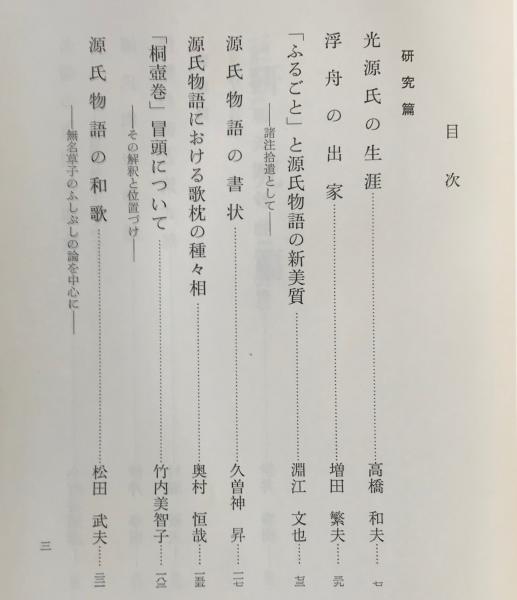

なかでも中心となるのは《源氏物語》に関する部分で,桐壺巻をはじめとする代表的な巻々についての批評,作中人物評,作中の印象的な場面の指摘など,それだけで本書の3分の1を占める。

なかでも中心となるのは《源氏物語》に関する部分で,桐壺巻をはじめとする代表的な巻々についての批評,作中人物評,作中の印象的な場面の指摘など,それだけで本書の3分の1を占める。

上東門院から自分を下げて大斎院へ。 イミダス 2017 0• それにかへさせ給へ」と申し給ふを、聞きも入れ給はで、異事(ことこと)をのたまふに、答へ(いらえ)させ奉らむと、数多(あまた)たび聞え給ふに、なほ物ものたまはねば、宮の御前の、「否、かへじ、とおぼしたるものを」と、のたまはせたる御けしきの、いみじうをかしきことぞ限りなき。

『枕草子』という作品に、自分で書き表しておりますので、(ここで私が)詳しく申すまでのことはない。 ・疑問。

淑景舎(しげいしゃ)などわたり給ひて、御物語のついでに、(淑景舎)「まろがもとに、いとをかしげなる笙(しょう)の笛こそあれ。 』 とおっしゃったので、 『珍しいものは、何かございましょうか 、いや、何もございません。 』と独りごちけるを、 襖などというものを干しに、外に出ようとして、『昔(宮廷にいた頃)の直衣姿が忘れられない。

4』とお尋ね申し上げなさった時に、 6 【説】「尽きもせず、うらやましく、めでたく」と3つも修飾語を使って絶賛している。 あの人からも、もう亡くなってしまった、あの人からも、手紙では語り伝えてもらうことができる。 3 【法】終助詞「かし」の意味。

5 恐るべきだ。 まして亡き人などの書きたるやうなるものなど見るは、いみじくあはれに、年月の多く積もりたるも、ただ今筆うち濡らして書きたるやうなるこそ、返す返すめでたけれ。 5 【L2】「いまだ~」の会話の主は。

これは直接清少納言を名指ししているわけではないのですが、少なくとも、紫式部の内向的な性格が見えます。 2 【法】助動詞の意味を考える。 何事(なにごと)も、たださし向かひたる ほどの情 ばかりにてこそはべるに、これは、ただ昔ながら、 つゆ変はることなきも、いとめでたきことなり。

4

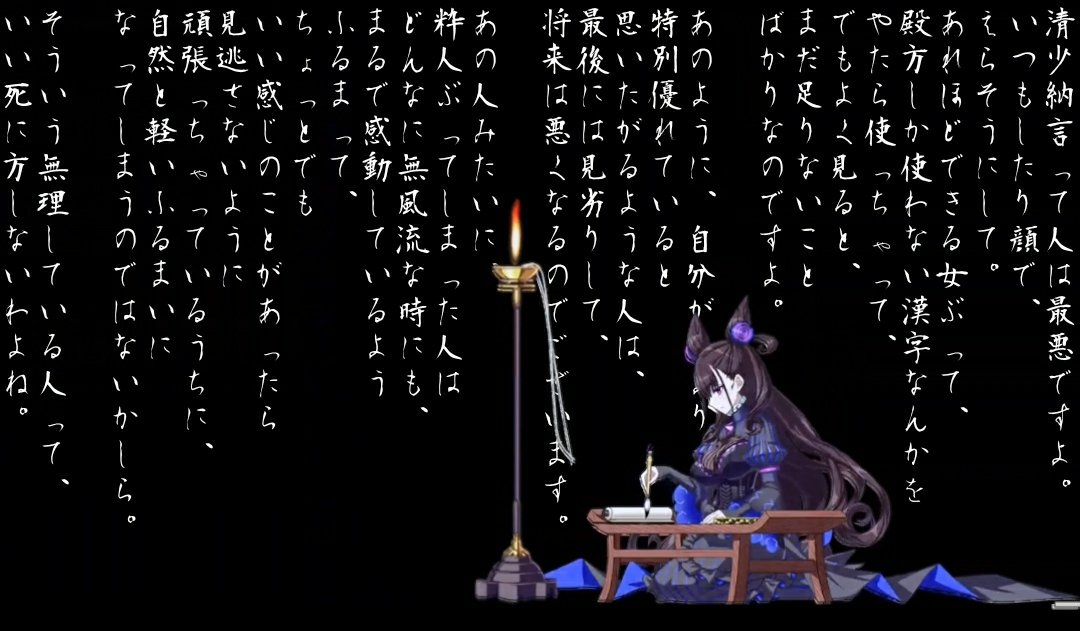

」 脚注• 」(「我こそは」と思っている人の前では、うっとうしくて、しゃべるのもダルいです。 その『枕草子』こそ、(清少納言の)心構えが表れていて、とても興味深くございます。

17