マイナス言葉をプラス言葉に変える【言い換え方一覧】

入学試験や検定試験にだって平気で出てくる言葉です。 かっこいいね• 間違いなく社会や文化は入り乱れ、混乱している。 ドッチボールをしていて、敵に当てられたら「ムカツク」• ひとまず、乱暴な言葉を止めることは、現場の救急的措置として必要だと思います。

14入学試験や検定試験にだって平気で出てくる言葉です。 かっこいいね• 間違いなく社会や文化は入り乱れ、混乱している。 ドッチボールをしていて、敵に当てられたら「ムカツク」• ひとまず、乱暴な言葉を止めることは、現場の救急的措置として必要だと思います。

14

いつかは慣れて欲しいと思うのですが、 幼児期から続く (赤ちゃん~幼児用の「こどもちゃれんじ」は小学校へ入ると「進研ゼミ小学講座」へ移行されます)や【まなびwith】といった通信教育の問題文は、小学生のコースになっても「~ましょう」のままなんです。

社会学で「リキッド化」という表現があるそうです でもそういう混乱の中、親として子どもにどう接すればいいのか? ひとつ言える事は、「分かったような顔」をして「上から」言葉を発しては絶対にいけない、ということではないだろうか。

4

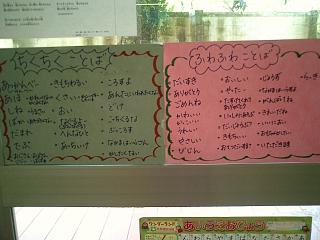

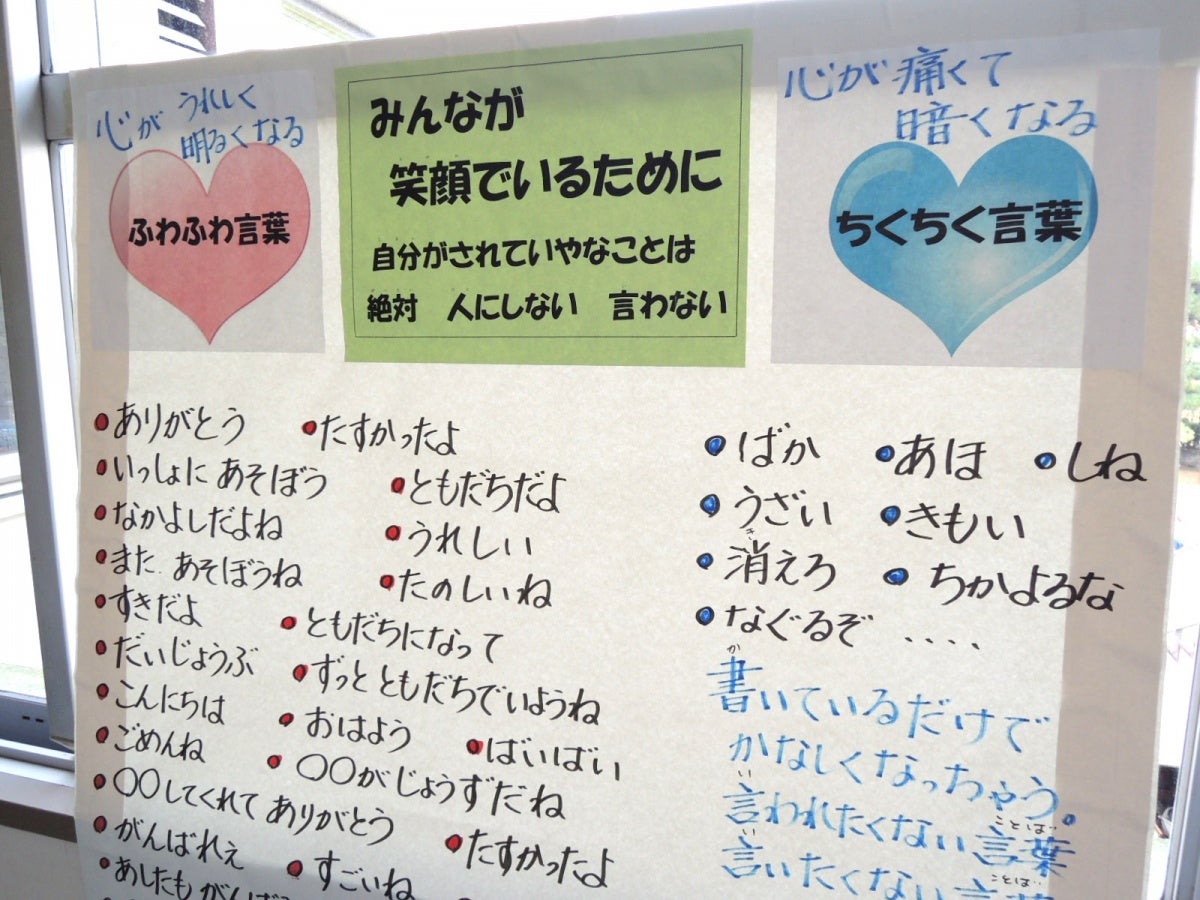

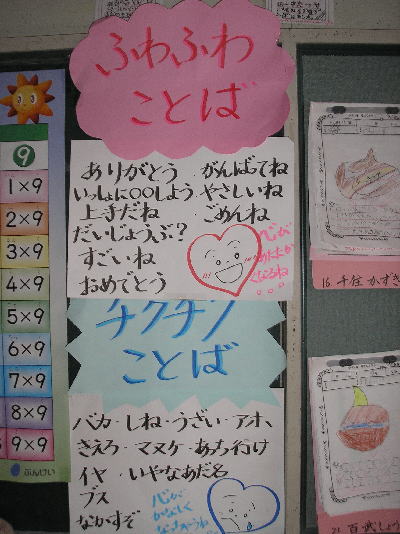

私たちの時代には、 ふわふわことばの存在はありませんでした。 理由は「悪い」とか「正しい」という概念自体、本来相対的な価値判断であることに加えて、「ひと昔と比べて悪くなっている」というのは、「ひと昔は正しかった」という基準で、「悪くなっている」と判断されているからです。

2

自己肯定感が高まることば ふわふわことばが持つ力は強く、自己肯定感も高めます。 ウザい。 唯我独尊、不寛容、人を見下したような雰囲気。大人や先輩に対する非礼やタメ口。

11思春期に差しかかる子供たちとどう向き合うのか。 子どもの教育に使われる言葉の概念ですが、職場など大人の生活の場面でも実践できる内容です。

20

例) 何時までに食べないと、歯磨きする時間もなくなって学校に行く時間が遅くなるよ。 テレビなどの影響も大きく、意味も分からずに使っている場合もあるかもしれません。

元気だね。

なぜ親の世代になって自分がそう断言できるか?私が子どもの頃、そう思っていたからです。 じょうずだね• 例えば、「なにするんだよ、バカ」といった言葉のボールを不意に投げつけられたら、受け手は傷ついてしまうでしょう。

4