大阪市:セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)の登録制度 (…>住まいを借りる>サポート)

「マイナビ 家主ナビ」は、部屋を貸したい初心者から熟練の不動産オーナー様に、広く有益な記事をお届けするメディアです。 高齢者ケア、少子化、NPO活度などを担当。 戸建住宅をシェアハウスとして利用する場合、個々の入居者への家賃はどのように考えるべきか(例えばワンルームの家賃相場との比較なのか、戸建家賃相場を入居者で案分して考えるのか)。

「マイナビ 家主ナビ」は、部屋を貸したい初心者から熟練の不動産オーナー様に、広く有益な記事をお届けするメディアです。 高齢者ケア、少子化、NPO活度などを担当。 戸建住宅をシェアハウスとして利用する場合、個々の入居者への家賃はどのように考えるべきか(例えばワンルームの家賃相場との比較なのか、戸建家賃相場を入居者で案分して考えるのか)。

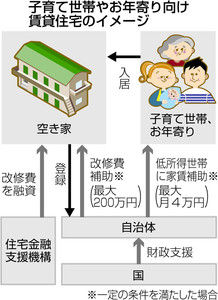

間仕切りや界壁の敷設や撤去等の工事が対象となります。 東京都の場合、次の登録基準を満たす物件について、 高齢者や低所得者(生活保護受給者)、被災者、障害者、子育て世代などの住宅確保要配慮者の入居を拒否しない物件であることを登録することができるようになったのです。 インスペクション費用については特にありません。

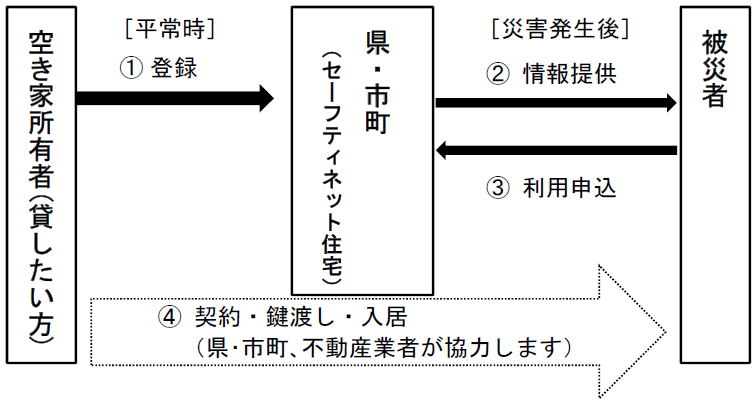

その際に初期費用の支払いが必要な場合もあります。 さらに大地震や洪水などの自然災害の増加も予測され、災害時には住宅を失う人が多く発生することも想定されます。 法第12条の登録事項等の変更の届出について,変更後の内容が登録基準に適合しない場合は、どのような措置をとればよいか。

1ただし、指定を受けるに当たっては、定款に各業務の実施に関する事項が記載されているなど、各業務を行う備えがあることについて都道府県において確認することとなります。 住宅確保要配慮者(じゅうたくかくほようはいりょしゃ)は、 「低所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯」と定められています。

10

国の直接補助について、供給促進計画で住宅確保要配慮者の範囲を広げれば、同補助の対象になるのか。 どうすればよいのか。 これらの方が入居を希望された場合は、入居を拒むことはありません。

2 住宅確保要配慮者居住支援法人の指定申請等について 住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けたい場合は、事前に以下の窓口までご相談くださるようお願いします。 高齢者の定義がないが、供給促進計画で定めなければならないのか。

なお、審査は補助金交付申請において地方公共団体等の補助を行う者が行うものであり、登録にあたり居住支援協議会が審査するものではありません。 登録住宅のみが利用できます。

13住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とし、法第40条各号の指定基準に該当する場合には、居住支援法人の指定を受けることが可能です。 セーフティネット住宅のうち、避難が困難な障がい者又は高齢者等を入居させ、一定のサービスを提供する場合、消防法上の用途は「社会福祉施設等」となり、新たに当該住宅の部分や建物全体にスプリンクラー設備などの消防用設備等の設置が必要になることがありますので、にご相談ください。

7