努力 義務 と は。 行政用語の「努力義務」って、「特にやらなくてもいい」という解釈

義務や配慮義務とはどう違う?労働法における「努力義務」とは?

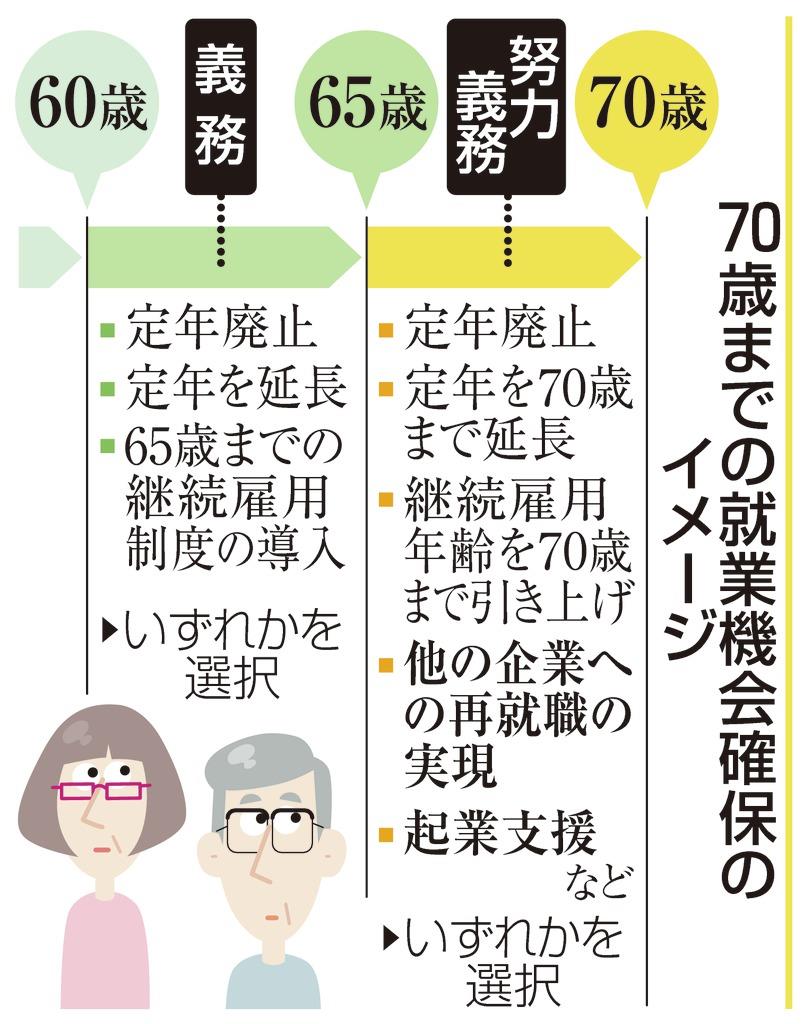

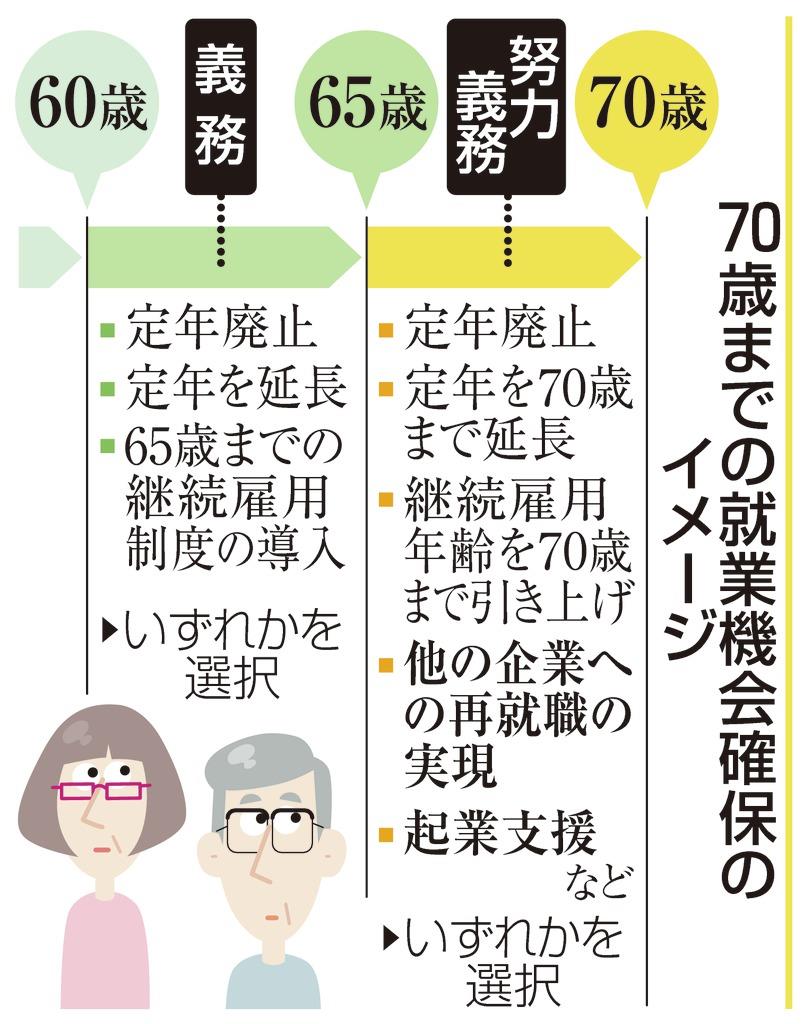

60歳になると原則、管理職から外れ、「役職定年制」も導入される見込みです(公務に支障が生じる場合に限り留任を認める例外規定もある)。 例えば、セミナーを一斉に受講させたり、e-learning教材で学習させたりする方法では、内容が一般論で終わることも多く、従業員個別の疑問を解消できない恐れがあります。 具体的には、定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使で同意した上での雇用以外の措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)が努力義務となります。

11

「努力義務」とは?「義務」との違い、「努力義務」の適切な対応、罰則

これは「ない」というのが答えです。 原則的に違反しても罰則はないが、対応を怠る、または努力義務とは正反対の行為を行った場合、努力義務違反によって被害を受けた第三者から損害賠償を請求される可能性や、監督官庁から行政指導を受ける可能性がある。 一般的には、義務規定>配慮義務規定>努力義務規定の順で法的拘束力が強い。

3

努力義務

義務規定とは 義務規定とは、文字通り義務として規定されているもので、「しなければならない」と条文の末尾に定められています。 パワーハラスメント防止法の施行された2020年6月1日の前後において、大企業からはさまざまなパワーハラスメントに関する相談を受けました。 努力義務規定は、その法律の条文からだけでは、どのような行為を義務付けられているのかがすぐにはわからない場合が多く、軽く見てしまいがちです。

5

努力義務

いついつまでに改善をだった。

10

「努力義務」とは?「義務」との違い、「努力義務」の適切な対応、罰則

一方、具体的な努力を求められる規定の代表例は、1985年に制定された男女雇用機会均等法です。

17

継続的な投資教育が「努力義務」に。教育内容を企業型確定拠出年金制度の基本から解説

いまの法律は企業に対し、定年廃止、定年延長、再雇用などの継続雇用といった対応をとることで従業員が65歳まで働ける機会をつくることを義務づけている。 長時間労働を削減し、勤務間インターバル制度の導入を前向きに検討している企業は、ぜひ活用してみましょう。

「70歳雇用」が企業の努力義務に! 働き方はどう変わる?

この改正により「勤務間インターバル制度」の導入が、「努力義務」とされました。

20